本文

ゲートキーパーになりませんか

ゲートキーパーとは?

「ゲートキーパー」とは、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応(悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る)を図ることができる人のことで、「命の門番」とも言われています。特別な資格などは必要ありません。相手のことを想う気持ちと、勇気ある行動で救える命があります。私たち一人一人が「大切な誰か」のゲートキーパーとなって、かけがえのない命を守りましょう。

ゲートキーパーの4つの役割

ゲートキーパーには、自殺のリスクがある人に“気づき”、寄り添うように“話しを聴き”、その上で必要な支援に“つなぎ”、“見守る”という4つの大切な役割があります。もし周囲に気になる人がいたら勇気を出して声をかけてみてください。

(1)気づき

家族や仲間の変化に気づいて、声をかける。

(声かけの例)

- 「最近、眠れてる?」(2週間以上続く不眠はうつのサイン)

- 「悩みがあるなら、よかったら話して」

- 「大丈夫?疲れてない?」

(2)話を聴く(傾聴)

本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける。

(ポイント)

- 安心して話せる雰囲気を作る。

- 「死にたい」と打ち明けられても話題をそらさず、真剣に悩みを受け止め、相手の気持ちに寄り添う。

- 誠実に、尊重して相手の感情を否定しない。

- 話を聞いたら、ねぎらいの言葉をかける。「話してくれてありがとう」「つらかったね。大変だったね。」

(3)つなぐ

早めに専門家に相談するよう促す。

(ポイント)

- 相手の意思を尊重し、適切な支援につなぐためのサポートをする。

- 紹介にあたっては相談者に丁寧な情報提供をする。

- 相談窓口に確実につながるように、可能な限り家族や友人など周囲の連絡先に直接連絡をとり、相談場所や日時を具体的に設定し相談者へ伝える。(相談者の了承を得た上で)

福岡県庁ホームページ「自殺予防に関する福岡県内の相談窓口」<外部リンク>

(4)見守り

温かく、じっくり見守る

(ポイント)

- つないだ後も見守っていることを伝える。

ゲートキーパーについて、もっと詳しく知りたい方は

世代別の支援のポイント、ゲートキーパーへの支援

厚生労働省のホームページでは、世代別の支援のポイントや、既にゲートキーパーとして、誰かを支えている方への支援<外部リンク>に関する情報が掲載されています。

厚生労働省ホームページ「ゲートキーパーになろう!」<外部リンク>

ゲートキーパー手帳

福岡県のホームページでは「ゲートキーパー手帳」が掲載されています。身近な人の気持ちに寄り添い、”生きる支援”を行う際の参考にしてください。

福岡県庁ホームページ「ゲートキーパーについて」<外部リンク>

ゲートキーパー養成研修用テキスト

厚生労働省ホームページ「まもろうよ こころ」では、厚生労働省が作成したゲートキーパー養成研修用テキストを公開中です。悩みを抱える人を適切に支援するための知識や、ゲートキーパーの役割などをテキストにまとめています。

厚生労働省ホームページ「まもろうよ こころ」<外部リンク>

ゲートキーパー養成講座

遠賀町では年1回程度、ゲートキーパー養成講座(講演会)を開催しています。

※令和6年度の講座は終了しました。

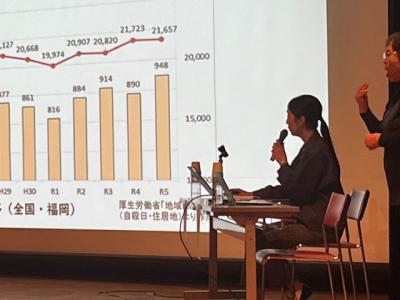

令和6年度ゲートキーパー養成講座の様子

講座では、始めに宗像・遠賀保健福祉環境事務所より、管内の自殺の現状や子ども、20歳未満の若者の自殺者数が増加していることなどの話がありました。

その後、講師の西南学院大学教授 浦田 英範 先生から「気づいていますか?こころのサイン~知って得するストレス対処法~」をテーマに、脳には「からだ」と「心」のコントロールに関する働きがあることや、睡眠をとることの大切さ、ストレスのパーソナルコントロールの重要性などの話がありました。また、子どもの心理やどのように子どもに自殺の危険が迫っているのかなど、子どもと接するときのヒントもたくさん聞くことができました。

話を聞いて共感する方法やゲートキーパーとしての心構えを学び、最後には音楽を聴きながら緊張をほぐし、リラックスできる簡単なストレッチをするなど、充実した講座となりました。

一人一人がゲートキーパーとして身近な人を支え、誰も自殺に追い込まれることのないまちづくりを進めていきましょう。