本文

遠賀のむかしばなし(五話 行満寺の秘仏さま 別府)

別府の行満寺には昔から大切におまつりされている、木彫りの仏像があります。

この仏像はたいへん由緒のあるもので、唐(今の中国)に渡って修業をかさねた有名なお坊さんが、ありがたい仏様のお姿を写して持ち帰り、それをもとに長い時間をかけて彫った木仏さまです。

この木仏さまは信仰を深めれば深めるほどそのご利益があらたかということで、平景清が守り本尊として、戦場にある時も、いつもはだみはなさず大切に持っていたと伝えられています。

寿永の秋、平氏が壇の浦の戦いで敗れてから、景清は九州各地を流れ流れて、薩摩の国(今の鹿児島)でおちつき暮らすことになりました。

もちろん、木仏さまは、どんなに大変なときでも、手ばなすことなく大切におまつりしておりました。

そして、この木仏さまの役得をあちらこちらに広めてたくさんの人々をおたすけしておりました。

いまでも、目の病気にごりやくがあるといい伝えられております。宮崎県の生目神社もその一つといわれております。

その後、景清がなくなり、その子孫が木仏さまの教えを伝え広めていましたが、島津義久のころ、仏教のおしえのことで彼らが薩摩の国を追われることとなりました。

彼らは、はるばると九州の北のはし、遠賀の里に移り住んだと言われています。そして、この地にお寺が建てられるという話は、人から人へと伝えられ「この仏さまに助けていただいたものです。どうぞこれを使って下さい。」と、はるばる遠い村々からも寄付をもって来る人がおりました。

それからほどなくして、そのありがたい木仏さまをおまつりするために別府にお寺が建てられました。

そのお寺の名前を行満寺とし、木仏さまを秘仏として、いまでも厨子の奥深くに祀っています。

それから何年かたったのち、二世の住職浄安師は、この寺にぜひとも親鸞上人さまのお姿が欲しいものです。」と念じておりました。

しかし、お寺は貧乏なものですからどうしてもそれを手に入れることができませんでした。

ところが、ある夜のことです。

浄安師が寝ておりますと、夢の中に木仏さまがあらわれてこういわれました。

「おまえが望んでいるお上人さまのお姿を買うだけのお金は、境内の銀杏の樹の上にあるので、それをつかいなさい。」

夢からさめた浄安師はいそいで起きあがり、境内の銀杏の樹まで一目散に走りました。

するとどうでしょう、見上げる銀杏の樹は、目にもまぶしいほどに明るく光り輝いておりました。

さっそく、樹に登って見てみると、素焼きの注子の中に銀があふれるように入っているではありませんか。

その銀のおかげで、長い間の念願でありましたお上人さまのお姿をやっとのことで買い求めることができました。

村の人達は、木仏さまの思いに感激し、それからもなお一層信仰を重ねてゆきました。

その時の注子や油瓶などは、行満寺の宝物として大切に保存されており、夢に出てきた銀杏の樹も中途から一度焼けたような形になっておりますが、いまでも大空に向かって元気に立っております。

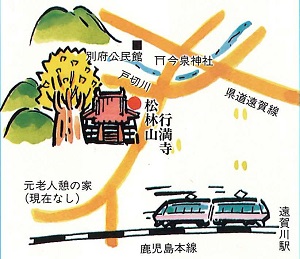

歩いて見ようおはなしのふる里

行満寺の全景

大いちょうの木

県道遠賀線より歩いて3分