よく見られているワード

国勢調査 遠賀菜種油 ふるさと納税 オリジナルグッズ 赤しそドリンク 健康づくりポイント おんがっぴー 駅南土地区画整理事業 おんがめし 屋外納骨施設 広告募集 ごみ収集 マイナンバー 移住 定住 施設予約

本文

遠賀町誌 第二編 水に生きる 第三章 山田川

第二編 水に生きる 第三章 山田川 [PDFファイル/1.06MB]

第一節 沿革と利水慣行

遠賀町は遠賀郡の穀倉地帯として、水田稲作を主体に栄えてきた町である。今から凡そ300年ばかり前までは、水利設備は不完全だったので、満潮時は芦屋から垣生まで海水が溯ることもあって、遠賀郡西部一帯は灌漑用水が欠乏して年々旱害を被っていた。こんな状態は遠賀町だけでなく、治水、利水工事が行われてなかった頃は、どこも皆同じような状態であった。藩政時代になり、河の上流を堰き止めて圦樋を設け、溝を掘り、養水を引くことが各地で試みられた。

新田開発、耕地拡張とともに、利水設備として、溜池の新設、西川、山田川、神田川等の用水路工事が進められた。

山田川は遠賀川の支流犬鳴川を直方市植木で堰止め、鞍手町・中間市・遠賀町の1千余町歩の水田に灌漑水を供給する長さ12粁に及ぶ用水路で、井堰を花の木堰と呼んでいる。「鞍手郡誌」には「明暦二年(1656)植木渡場の川上に仮井手藻掛りにて堰立てたるが抑々山田井手(後の花の木堰)の始めなり」と記されている。

その後花の木堰は万治元年(1658)・延宝6年(1678)・正徳3年(1713)・宝暦2年(1752)・文政4年(1821)・弘化2年(1845)・嘉永7年(1854)と数度の改造が行われたとある。

小林家文書「諸要明細懐中記録」の「植木山田掛之覚」に次の通り記している。これは郡代手伝役控の写であり、役所としての公式意見ともいえる。

一寛保二戌春、植木山田溝筋郡夫加勢を以浚方被申付、土手内溝筋不残浚、廣渡両唐戸溝筋幅水底壹間半、山田溝筋江遠賀内幅弐間溝底、鞍手内三間、或ハ弐間七歩之所も有之候事(掛り役人名略)

一植木石井手、最前ハ打掛山田ニて有之候処、免奉行小林与三兵衛遠賀・鞍手両郡掛り之節、万治三年子春石井手ニ相成、元文五申年迄八十一ケ年ニ相成候事

一植木唐戸ハ元禄九年七月より取掛り、同十年石唐出來之事(同前)

一右唐戸享保十三年未春木唐戸ニ相成候事

一上木月ハ元録(ママ)九年ノ春石唐戸ニ相成候事

一植木唐戸口より上木月唐戸口迄溝長弐千弐百弐拾三間、但古来溝幅四間、溝底三間ニ相極候事。但地床御徳引二御事

山田川は「底井野村誌」に、山田川の用水路を本村にて掘削に着手したるは万治元年(1658)で同3年(1660)に全く工事が竣工したとあり、また「遠賀郡誌」にも松本文書として、「万治二年鞍手郡植木山田溝初めて御普請有之候時、御免奉行小林与三兵衛殿、係代官村上太兵衛殿」などと書かれているので、明暦2年から万治3年の間に開削されたものと思われる。

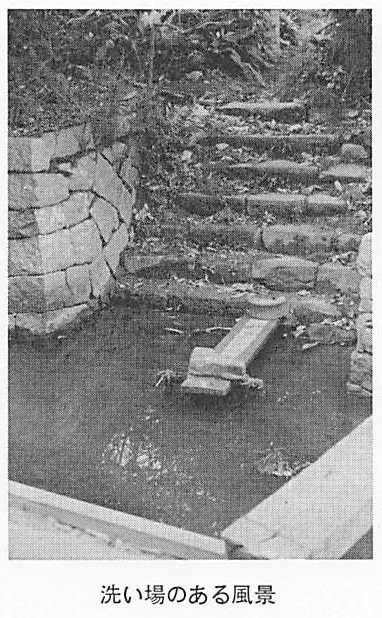

用水路は底井野、浅木、木守の水田より少し高い人家密集地に添って掘られている。これは頭初から灌漑用だけでなく、生活用水としての利用も考えての事だったと思われる。利用する村々も江戸時代後期には、植木村・下大隈村・小牧村・木月村・猪倉村・上木月村・垣生村・上底井野村・中底井野村・下底井野村・木守村・今古賀村・広渡村・島津村の14村に及んでいた。用水確保のため必要な河床浚えや、夏前の藻刈り、堤防の除草、護岸水閘の補修などを円滑に行うため、次の通り、定格請持長割などの取り決めが行われていた(83)。

植木山田水下田数割

一、田数四百八拾四町

内

八拾町 上底井野村

七拾壱町 中底井野村

六拾町 下底井野村

八拾町 木守村

拾弐町 今古賀村

八拾町 垣生村

八拾町 広渡村

二拾一町 嶋津村

〆

植木山田掛溝長遠鞍両郡村村々定格請持長割

植木石井手口より下大隈抱唐戸口迄

一、溝長弐千弐百拾八間

内

千四百七拾八間六歩 遠賀水下六ケ村受持

七百三拾九間三歩 鞍手水下五ケ村受持

〆

一、溝長七百三拾九間三歩 鞍手受持分

水下定夫抬八人五歩二割壱人二付

三拾九間九歩七厘充

内

壱人五歩 六拾間 下大隈村

七人弐歩 弐百八拾七間三歩 小牧村

五人 弐百間 木月

壱人八歩 七拾弐間 猪倉

三人 百弐拾間 上木月

〆

一、同千四百七拾八間六歩 遠賀郡受持分

此内二十五間木守丁場干寄付ニ付相減惣田数ニ割当ル水下田数四百六拾三町ニ割、拾町ニ付

三拾弐間四歩七厘充

内

八十町 弐百五抬九間八歩 垣生

八十町 弐百五拾九間八歩 上村

八十町 弐百五拾九間八歩 木守

此内弐拾五間干寄付ニ付相減ル

拾弐町 三拾九間 今古賀

七拾壱町 弐百三拾間六歩 中村

六拾町 百九拾四間八歩 下村

八十町 弐百五拾九間九歩 広渡

〆

植木井手口より唐戸迄

一、長拾六間 下大隈ニ入

唐戸より同所往還石橋迄

一、同百弐拾八間

内

四拾四間 下大隈ニ入

八拾四間 小牧ニ入

往還石橋下より小池橋迄

一、同百六拾七間 小牧ニ入

小池橋より中ノ庚申石橋迄

一、同四百六拾間

内

三拾六間 小牧ニ入

弐百間 木月

七拾弐間 猪倉

百弐拾間 上木月

三拾壱間六歩 垣生ニ入

〆

中ノ庚申石橋より同所下ノ板橋迄

一、同三百九拾九間

内

弐百弐拾八間弐歩 垣生ニ入

百七拾間八歩 上村ニ入

中ノ江板橋より今村上ノ石橋迄

一、同四百六拾三間

内

八拾九間 上村ニ入

弐百三拾四間八歩 木守ニ入

三拾九間 今古賀ニ入

百間弐歩 中村ニ入

今村上石橋より下ノ石橋迄

一、同七拾九間 中村

今村下ノ土橋より金ノ手土橋迄

一、同弐百六拾四間

内

五拾壱間四歩 中村ニ入

百九拾四間八歩 下村

拾七間八歩 広渡ニ入

金ノ手土橋より白水道石橋迄

一、同百四拾壱間 広渡ニ入

白水道石橋より瀬戸唐戸迄

一、同百壱間 広渡

〆

右惣間数相改村ゝ丁場割合候事

文政十三年寅五月

中底井野触山田受持

下村庄屋 定八

木守触同

木守庄屋 源吉

下新入触同

小牧庄屋 大右衛門

山田川より養水を受けている遠賀郡内の村々は、上流鞍手郡植木、下大隈近くにも、丁場が割当てられ、山田川の管理に出役していたことがわかる。右記の外、「瀬戸唐戸より古川口迄」は島津村受持丁場である。

第二節 水利組合による管理

明治維新となり、行政区も、めまぐるしく変ったが、旧来の慣行に従って山田川は管理されていた。

花の木堰の水位については、水上の村と水下の村では利害が相反し、藩政時代より再三紛争があった。

明治17年3月、鞍手水上水下16村と、遠賀郡関係8か村の人民総代、及び戸長間で花の木堰に関して契約が行なわれている。

明治22年には町村合併が行なわれ行政機構も大きく変更された。

明治26年12月に、山田川分水も紛争をさけるため、山田川筋分岐河身・幅員定約が劔村、古月村、底井野村、浅木村、島門村の人民惣代の間で行なわれた。明治27年4月には旧来の契約を明確にするため、山田川、花の木堰、西川、岡森堰、等をまとめて、遠賀郡全町村組合と鞍手郡全町村組合で契約が行なわれた。契約書には両組合連帯土木の範囲と経費分担を定めた土木軸帳も添付されている。山田川水利組合文書によるとその概要は次の通りである。

明治二十七年四月

遠賀郡全町村組合鞍手郡全町村組合 契約書

一両組合連帯土木ハ西川、花ノ木堰、岡森堰、土手内悪水吐、稲荷郷悪水吐、笹尾川トシ其個所及経費ノ分担ハ別冊土木軸帳ニ依ル

一花ノ木堰関係ハ遠賀郡ノ主担ニシテ同郡組合長之レヲ管理ス

一用水使用ノ区域及配水通水停水等ニ関スル方法ハ総テ従来ノ慣行ニ因ル

一新築増築又ハ変更ヲ要スル工事ハ、両組合長ノ協議ニ因リ各組合会ノ決議ヲ経テ施工スル

一署名者 両郡長

遠賀郡交渉委員 二名

鞍手郡交渉委員 三名

花の木堰軸帳

犬鳴川通鞍手郡(植木村新入村)字花ノ木川央両境

一 石洗堰壱個所 川幅水量弐拾弐間三尺

張返弐拾弐間六寸

張留弐拾六間弐尺四寸

水吐口五尺七寸五分水流石張七間三尺九寸 高サ張返 打流平面石張 三間三尺

張留 七間三尺九寸同壱尺七寸

張返石張長、弐間三尺六寸

但シ石洗堰面上板掛柱拾七本掛板高壱尺五寸

石柱四本六寸角 角堰板堰柱ヲ兼ル

石柱四本六寸角 高壱尺五寸用水中ノ外取除ノ分

木柱七本六寸角高壱尺五寸用水中ト雖モ洪水ノ節ハ引倒ス分

両側板掛柱 弐本高壱尺五寸常盤両側石垣ニ組込ミノ分

掛板二拾八枚幅七寸五分用水中ト雖モ洪水ノ節ハ取除ク分

是 掛板仕構ハ定約締結シアルモ一朝洪水ニ際シ取除方容易ナラサル感アルカ為完結ニ至ラス技術上確定ノ上施工スル筈ナリ

但費用ハ石洗堰関係村ノ負担

右石洗堰ハ水上下協議ノ上明治拾七年三月十四日約定ニ依リ、変換シタルモ、同約定ニ依リ旧形ニ復スル節ハ同条ニ基キ復旧ヲ求ムル村々ヨリ工事費用ヲ負担シ速ニ完結セシムルモノトス

明治31年「浅木村役場文書」によれば、花の木堰と山田川を共同管理するため5か村組合が設けられた。その組合規定の概要は次の通りである。

一花の木堰及其の水路に係る土木事務を共同処分する為め、遠賀郡底井野村、島門村、浅木村、鞍手郡、古月村、劔村、五ケ村組合を設く

一議員 各村会で選出した議員で組織する

底井野村三名 浅木村弐名 島門村弐名 古月村弐名 劔村弐名

一本組合の事務は遠賀郡長の管理を請ふものとす

一組合の費用 土木軸帳に負担歩合が定めてない費用は次の割合で各村に分賦する

底井野村 三十四歩三七九

浅木村 十九歩四一九

島門村 十五歩五六二

古月村 一四歩四二

劔村 一六歩二一

一用水使用区域及配水通水停水等に関する方法は総て旧来の慣行に因る

此の組合はその後、底井野村外四ヶ村土木組合となって永く運営がつづけられたが、郡政の廃止、町村合併、市町政への移行もあり、組合役場も、遠賀郡役所内から底井野村役場内、中間市役所内と移転し、水利組合も、中間市、鞍手町、遠賀町で組織され、「中間市外二ケ町山田川水利組合」と改名されている。組織の運用は次の要領で行われている。

一、組合議員

中間市四人 鞍手町四人 遠賀町四人

一、組合経費分賦金

中間市三分の一 遠賀町三分の一 鞍手町三分の一

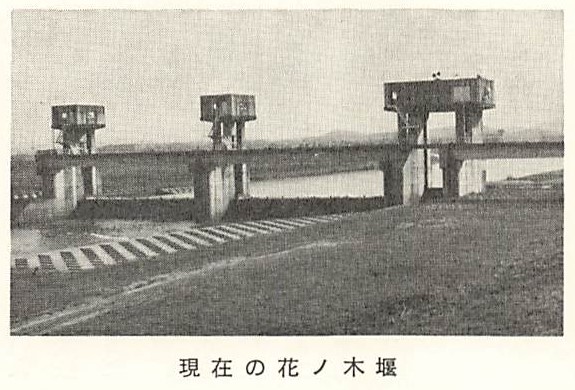

第三節 花ノ木堰の大改修

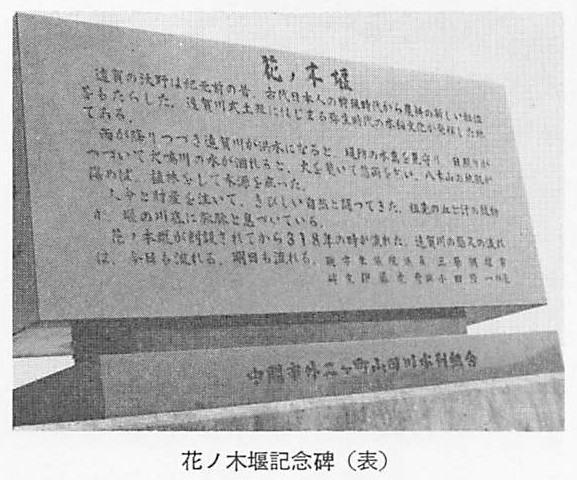

昭和の始め頃から、花の木堰や山田川に炭坑廃水に依る埋没と、地盤沈下の被害が出はじめたので、建設省遠賀川工事事務所によって井堰が出来てから約300年ぶりに大改修が行われた。工事は昭和46年に着工して同50年に竣工した。その工事の記念碑が、花の木堰の由来や歴史的な経過について詳しく物語っている。

花ノ木堰(表面)

遠賀の沃野は紀元前の昔、古代日本人の狩猟時代から、農耕の新しい転位をもたらした遠賀川式土器にはじまる弥生時代の水稲文化が発祥した地である。雨が降りつづき遠賀川が洪水になると、堤防の水嵩を見守り、日照がつづいて犬鳴川の水が涸れると、火を焚いて慈雨を乞い、八木山の地肌が傷めば、植林して水源を庇った。

人命と財産を注いで、きびしい自然と闘ってきた祖先の血と汗の鼓動が、堰の川底に脈々と息づいている。

花ノ木堰が創設されてから三一八年の時が流れた。遠賀川の悠久の流れは、今日も流れる。明日も流れる。

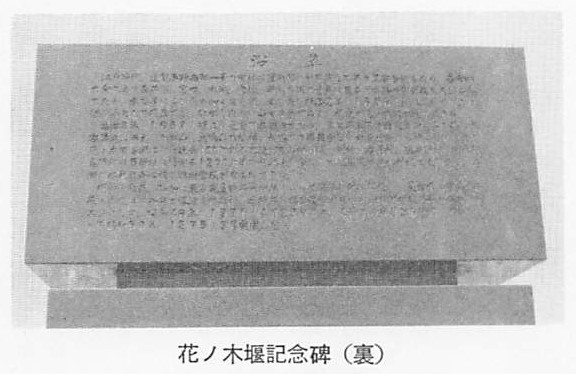

(裏面)

沿岸 江戸時代、遠賀平野西部一帯の田地は灌漑水が不足して旱害を被るため、若宮郷の金丸より長井鶴、宮田、本城、竜徳、新入を経て植木に至る用水路の開削改良工事を企てたが、水害により意の如くならず、そのため明暦二年(一六五六)植木渡場の川上に仮井手として堰立てし、取水したのが山田井手であり、現在の花の木堰の起りである。萬治三年(一六六〇)頃より農業用水確保のため、年々再三堰の改良を加えると共に、水害旱魃に備え、八木山、大鳴川の植林、犬鳴川の護岸などの対策が講じられ、それにより花の木堰を源にした。延長一〇キロの人工運河の山田川は劔村、古月村、底井野村、浅木村、島門村の五箇村に跨がる一二〇〇ヘクタールの耕地を灌漑し、地域農民の治水利水に使用され、山田川水利組合に於て維持管理がなされてきた。

明治、大正、昭和に亘る筑豊の石炭採掘によって関係耕地は陥没し、農業用水は汚染され、花の木堰は微粉炭で埋没されたが、臨時石炭鉱害復旧法、及び建設省河川改修等の合併改修工事として昭和46年(1971)4月23日着工、4ケ年の歳月と、6億円の工費をもって昭和50年(1975)3月完成した。

改修される以前の堰は写真のような角落堰で、石積みを多く使用した堅固な構造であったが、洪水のとき掛板の取外しや、堰に溜った泥の取除きは困難であった。

新設された堰は幅25メートルの主ゲート2門と、幅5メートルの調整ゲート1門からなり、取水時にはゲートを閉めて貯水するが、権利水位を超さないよう、適正に管理される。

山田川への取水は、苗代期(5月10日~6月19日)、代掻期(6月20日~6月27日)、普通灌漑期(6月28日~10月31日)、非灌漑期(11月1日~5月9日)と、それぞれ最大取水量が定められている。取水ゲートは幅1.5メートルのゲート2連からなっており、取水量は貯水水位に応じて、取水ゲートの開度が自動的に調節され、各期毎に規定された水量の取水が行なわれている。

送水路も、鉱害で荒廃したが、山田川水利組合で護岸や水門などの改修工事が続けられ、雑草や藻が盛んに繁殖していた河床や側堤もコンクリートで固められて、近代的な用水路に生れかわっている。