よく見られているワード

国勢調査 遠賀菜種油 ふるさと納税 オリジナルグッズ 赤しそドリンク 健康づくりポイント おんがっぴー 駅南土地区画整理事業 おんがめし 屋外納骨施設 広告募集 ごみ収集 マイナンバー 移住 定住 施設予約

本文

遠賀町誌 第六編 開けゆく郷土 第一章 明治時代前期の社会

第六編 開けゆく郷土 第一章 明治時代前期の社会 [PDFファイル/4.64MB]

第一節 藩政より県政へ

一 過渡期の行政

明治維新を迎え、矢つぎばやに行われた政治的・経済的な諸改革は、長い間の幕藩体制下の支配に馴らされていた農村社会にも、変革に対応して、表面的には種々の新しい様相が現れて来る。

明治2年2月5日黒田長溥が致仕し、長知が相続したが、同年6月17日には藩籍奉還が行われ、長知は福岡藩知事に就任。秋月藩で翌々19日に黒田長徳が藩知事に就任した。長知の就封に際し、国中の孝子・善行人・80歳以上の老人の表彰が行われ、目通りの上、酒頂戴、88歳以上の者には2人扶持が渡される。鬼津村の卯三郎が孝子で、鬼津村孫次郎母と小鳥掛村卯六が80歳以上で前者で、鬼津村貞右衛門母が89歳で後者に該当し、表彰されている(2)。

明治2年8月には官位改正に伴い、旧来の百官、及び、受領が廃止され、官職名の通称化が禁止される。これにより、古来百官、東百官と呼ばれて近世の武士層の俗名に多く用いられていた名前の使用が著しく制限され、多くの改名が行われる。中・正・左・右・衛門・大・兵衛・蔵・治・文・織・利・勘・佐・助・権・善・兵・喜、その他多くの字が一般の通称より消える(36)。触口有吉与右衛門(善兵衛事)は与三二と改名、同仰木廉助は瑞一郎と改める。この遠慮名も庄屋・大庄屋などの村役までは適用されたであろうが、村々末端まで徹底したか否か疑わしい。

長知襲封の頃より、新政の影響により、行政関係の呼称に変化が現れる。明治2年になると、家老中は執政、大目附は大監察、郡奉行は郡令と称するようになる。郡役所も郡局と呼ばれているが、旧前通りの郡役所の呼称も用いられており、混用されている。同年7月、府藩に大参事が設けられると、家老を大参事、相老を権参事と呼ぶことになり、評議所を司民局と呼ぶ。翌明治3年5月に福岡司民局が開局し、城内評議所は福岡藩庁と呼ばれている。郡役所は郡局と改称、郡令が置かれていたが、明治2年秋には惣郡令が置かれ、5役所は郡令助役の担当となる。遠賀・鞍手両郡は惣郡令浜茂太夫、郡令助役太田素郎の担当となり、3年正月に郡令助役が底井野に着任、郡局も大属所と改称される。明治3年に福岡藩職等が改訂されるに際し、民事方と称することになる。

郡役所、即ち、大属役所は明治4年2月に統合され、福岡通り町の吉田屋敷に惣郡役所が設けられた。これにより、藩政時代の宝暦期より続いた5役所制度は終りを告げる。底井野大属役所は2月10日に廃止される(2)。

地方行政も慶応4年6月に大庄屋が廃止され、触口庄屋が設けられたが、明治3年3月には触口庄屋は庄屋役を除けられ、触口役専任となる。遠賀町域は虫生津村毛利与八郎が触口に就任した。呼称は触口であるが旧大庄屋役の復活でもある。触口は翌4年3月には役号も大庄屋に復し、翌5年6月の大庄屋廃止まで存続する。

その間に、明治4年4月の戸籍法の改正により、従来の寺院に依拠した宗旨改帳に替えて、神社に依拠した戸籍の再編成が秋より開始され、大庄屋が戸籍係を兼任、戸長と称した。戸長とは戸籍係の長の意で、戸長の下に各触とも数名の副戸長が置かれた。虫生津触では鬼津村庄屋と吉木村庄屋が副戸長に就任している(2)。明治3年の9月に平民の苗字呼称が許可になり、翌4年の宗旨改帳より全員に苗字が附されている。

福岡藩は、明治4年7月14日の廃藩置県の詔により福岡県となる。旧福岡藩一藩の領域である。同年11月14日、福岡県・秋月県・怡土郡の内旧中津県・伊万里県の管地を合併して、筑前1国の福岡県が誕生する。それとともに県管内を34区に分け、戸長を置いた。戸長は大庄屋が兼任している。区分は福岡・博多・粕屋・宗像・遠賀・鞍手の順に触をそのまま割り当てたものと推察される。遠賀郡は第8区虫生津触・第9区中間触・第10区本城触であり、第11区鞍手郡新北触・第12区同黒丸触・第13区同感田触と続く。「年暦算」は「村ゝ境ニ柱杭建。表ニ福岡県管轄内第八區と有。両方ニ其村男女人数・田畠高書付、福岡より之里数書有リ」と記している。戸長の辞令は明治4年11月に戸籍懸より出ている(23)。明治5年6月に大庄屋制が廃止され、大小区制が採用されるまでの間は、戸長の区と大庄屋の触が併用されている。戸長は大庄屋が兼任しており、村々境界の榜示杭よりすると、区の呼称は戸籍関係に限って用いられた区分とも考えられる。大庄屋の呼称は租税に関連する場合に用い、他は戸長を用いるともいう(28)。正に藩政より県政への過渡期である。

二 過渡期の社会

慶応4年より明治5年に至る間の地域社会の戸惑いや混迷は少なくない。その若手を羅列すると、(1)神仏分離、(2)明治2年の凶作とその対応、(3)農兵制度、(4)幣制改革と通貨の混乱、(5)贋札事件の影響、(6)西郷村々の騒動、(7)衣食住制度の廃止と宿駅御茶屋の解除、(8)散髪・廃刀の許可、(9)解放令の公布、(10)田畠永代売買禁止の撤廃、等々がある。(1)(2)(3)については第五編で大略述べているので省略しその他の件について触れる。

1 幣制の混乱

藩政末期より維新初期には諸藩に於いて貨幣の彷鋳が行われているが、福岡藩にても2分金等の鋳造が行われる。いずれも藩財政窮状打開の弥縫策であろうが、これ等が明治初期の幣制の混乱に拍車をかけている。明治2年当時、流通していた貨幣は、徳川金、太政官金、太政官札(金札)、筑前金(御国判)、藩札、銭貨、銀貨等で多種に亘る。慶応4年5月の銀目廃止令により丁銀・豆板銀の通用が禁止されてはいるが、銀目も通用している。明治2年9月には民部省札も発行される。同年の遠賀地区の状態を「年暦算」は「弐歩金ニて一両切手十貫文也。弐歩金嫌らい弥多く相成、諸人弥大困り。御国金他国之者取引致さす也。白銀ハ一両銀預弐拾貫文、銀一朱一ツ札壹貫文。今通用之分ハ徳川金・大政官金方よりハゆう通不致。尤皆弐歩金也。是ハ諸国ニ弐歩金出来ル故也」「京都より金札出る。是ハ諸国ニ通用宜敷也。拾両より一朱迠此辺ニ下ル」と記している。

後者は拾両・五両・壱両・壱分・壱朱の5種類を指しているであろうが、明治2年9月には民部省通商司より弐分・壱分・弐朱・壱朱の四種が発行されている。同年12月には太政官布告でもって府藩県による紙幣の発行が禁止されるが、福岡藩では翌3年早々に太政官布告を無視して太政官札と硬貨の贋造を開始した。通商仕組を立て、その貨幣により諸国より物品を購入することを目的としたものであろう。「年暦算」は正月の末に「芦屋町ニ諸品大問屋、米相場、水茶屋等出来ル。近来芦屋湊ニ船大ニ出入致す故、賑ひのため可様之事相始ル。是迄ハなき事也。間ニハ狐の化す㕝も有之べし」と怪訝そうに記している。当時は前年の凶作により「米直段弥高直、米壹俵正金四両、餅米少し下り、其外ろうそく壹斤銀預三〆(貫)文、油八貫五百文、上酒弐貫文、酒の糟一斤三百文。村中大方粮物の足し績(摘)ミ菜、堀根等致シ粮物之助ニ致スなり」と並記している折である。続いて3月の項にも「博多、及び、芦屋町ニも御仕組ニて通商會所相立、諸品御買入有之、唐米并田肥シニ数ノ子・ニしん・干シ鰕・大豆等御渡シニ相成ル」とみえる。その一環であろう。

この贋造は明治3年6月には既に発覚し、7月には弾正台による摘発が行われ、知事の罷免・閉門、責任者の処断、関係者の処分を招き、有栖川宮熾仁親王の福岡藩知事就任へと発展する。いわゆる贋札事件である。この露顕の当時、筑前金の価値は下落しており、「年暦算」は「盆前後米直段銀預六拾貫文内外、上酒壱升三貫文、素麵百□ニ付十一匁賣、其外諸品殊之外高直也。是ハ御国ニ歩金と太政官金・徳川金・白銀等大ニ直(値)違、御国金ハ小倉ニても取引不致。右ニ付、諸品大ニ高直ニ相成大難澁也」と流通困難を訴えている。福岡藩としては触口を役所に呼び出し、諸祭礼や宮角力、及び、大勢集っての酒宴を禁止し、下々まで謹慎を命じるとともに、「弐分金并銀預り不融通抔之儀自然申立候も難斗、併決て別条無之候条、小前之者迄安心致候様重て申談、聊右躰之風説等不致様」村方に通達するように命じている。遠賀郡本城村触口は7月27日に呼び出されている(22)。その一方では、10月には弐歩判悉皆廃止が通達され(22)、秋には御国弐分金の回収が開始される。筑前弐分金一〇両と金札三両の引替えが通達される。

それ迄の相場では、弐分金一両=銀預一一貫二〇〇文、金札一両=一四貫五〇〇文である。金札と交換すると、筑前金では一一貫二〇〇文である一両が四貫三五〇文に下落したことになる。大損である。それについて「年暦算」は「三両と拾両御引替ニ相成候得は、弐歩金壱両銀預四貫四百文斗ニ相當ル。當時引替致ス者無之候。地金ニ致し候ても八貫文位ハ有之へくとはかた。福岡町人之見込也」と記している。筑前二分金は薩摩や長州のそれよりは上質であったともいう。引替する者がなかったためか、同年閏10月には二分判引揚の手段として、二分金を100両上納した者には明治3年より永年米2俵半を与えることを、触口・惣代を呼び出しの上、口達している。40両上納で永年米1俵頂戴をも認めている。永年も結果的には2年に過ぎず、農民も献金する。

本城触では12月初に二分判上納を済ませたが、「多分之不正金當惑いたし候。村ゝ分指返申候間、代り、金・銀預にて上納可被成候。但、金壱両ニ付、銀預六貫」と触口より通達している。「不正金」は具体的には記されていないが、回収対象とされている二分金以外の贋金であることは間違いない。秋月藩を含めた他藩のものか、贋札と同時に鋳造された贋金かであろう。銀預で表示した二分金の価値も、秋頃の11貫300文より半分近い6文に下落している。

福岡藩では慶応四年に御当用借入として藩内より年貢を引当にして借入をしていたが、翌明治2年の年貢立用にて返済をする。1,000両につき米500俵の立用である。明治2年が凶作であったこともあり、米価は高騰し、翌3年春には米壱俵正金4両、夏には6両にもなる。そのため、3年10月にその差額の返戻が命ぜられる。返戻の上納は米ではなく、貨幣が指定されている。半高が正金上納、半高が銀預上納である。正金1両は銀預109匁3分で計算する。ここでも銀目は生きている。二分金や太政官札は対象とされていない。藩は正金の徴収に執心している感じが強い。

明治4年12月には新貨が発行され、円銭勘定となるが、金札は明治8年5月25日まで、旧藩札は、途中部分的な回収はあるが、同年6月20日まで原則として使用される(21)。

2 飢饉と騒動

明治2年の冷害による凶作は年が明けると飢饉の様相を呈する。鞍手郡の菊池六朔は明治3年の日記に次のように前書きしている。

明治己巳年(二年)秋作大凶、言語同断、享保十七年より天保七年申年ニ相似る凶作ニして、冬ノ上納出来兼申候村ゝ□一割国中御當(カ)免被仰付候事。山口村百俵拝借被仰付候。其上十一月廿日か(借)り・か(貸)し置すへ被仰付候事。講座其外諸拝借一切置すへなり。當庚午年(三年)二月より三月辺り、少ゝ村ゝ飢死の人も見へなから、百姓かふ(株)の家と為し、乞食・非人等村ゝ行倒あり。福岡御救役所救方え国中の集る人夥し。粥を賜ル施薬あり。人気騒かし。言語の大変なり。

「人気騒かし、言語の大変」の様子を同じ日記に拾うと、「底井野郡局盗人二月四日夕入、弐百三十五両盗取……村ゝ當月かす根、つち、其外山蕗取の者夥し。山ゝ谷ゝ男女の立入大方ならす。天保七申年(1836)以来の大変たり、物もらひ共夥し。中ゝ困窮之次第なり、近来米直段正四両、油九貫文、綿九貫文、紙一〆十弐〆文、白保六七〆文、諸色高直大方ならす、人気騒かし。將又、所ゝ火災・盗人夥し」(二月二四日)、「近日所ゝ盗人多し。野菜・琉球いも、其外何品も盗取事多し。非人・乞食夥し。又所ゝ疱瘡流行あり」(三月一六日)、「當月国中所ゝ乞食の者飢死の者多し、享保十七壬子年より此方の大変、飢死の非人等多し。国中所ゝ火災等、盗人等夥し。種いも、種野菜、たかな類悉く盗み取申事ニ候。一躰飢饉の相にして、山林のところ、つち、かすね、山野之物悉く取尽し、中ゝ山中え人の往来夥し」(三月二四日)、「四郎丸・倉久・竹原辺騒かし」(五月五日)、「近日米壱俵ニ付、四両弐歩」(五月二四日)、「米直段壹俵ニ付五両、塩・油・綿等大高直なり。世上麦の実入り十分なから困窮之都合なり。いか様上下共ニ騒かしき世の中なり」(五月二八日)、「米壱俵正六両、油七貫文、からせ油壹〆八百文より弐貫文宛」(七月一日)、「福岡ハ盆中も三人迄往来の人を殺し騒かしき事言語同断、町家も暮合より戸を〆て第外え出ず、其外往来留」(七月一九日)等がある。

食糧不足と治安の劣化、武士による統制力の弱体化を如実に示している。底井野御茶屋の中にあった大属役所には5月19日夕にも再び盗賊が2名侵入し、数千両を盗んだという。2名の内の1名は中間出身者で2月4日の盗人と同一人、他は福岡の者で、ともに流刑地小呂嶋を破島したものである。両人は盗んだ金子を現遠賀町松ノ本に隠し逃亡したが、後者は6月28日松ノ本へ戻ったところを広渡・今古賀両村の人達によって捕えられた(2)。

このように不安定な社会情勢を反映してか、遠賀郡でも所々で不穏な空気がみられる。判明している分では3月に上底井野触西郷村々・本城触山鹿村、6月に本城触がある。山鹿村の騒動は、前年の凶作により、小作料(附口米)を減免するよう小作人たちが要求したものである。発頭の者4名が「不風俗之次第其儘難差置、為懲(こらしめのため)」として「居村追放」が申し渡たされている。6月の分は「触内村ゝ混雑、且指引指縺(さしもつれ)筋」として若松・小石・有毛の人名が挙げられているが内容は不明。上底井野触についても委細は判明しないが、本城村触口の御用会辻書には「上底井野触村ゝ廻文一件」とあり、菊池六朔の日記には「今月(三月)十日頃遠賀郡村ゝ廻文を密ニ遣したる者ありと申沙汰あり。所ゝ其廻文を受取し者村預ケ被仰付候事。海老津村金毘羅山え郡中志の者か打寄可申由等の悪キ工ミの由。其御紛儀大方ならす承ル」と伝聞を記している。

遠賀郡では10年前の万延元年12月に蜑住触の農民500人程が畠田村山に屯集した前例がある。同様のことを企図したものかもしれないが判明しない。畠田騒動には大義名分が存在したが、西郷の廻文は前年の凶作に起因するものであろうことは推察できる。菊池六朔は前記に続いて、「いか様(さま)、世の中困窮の末と人気不巡之事、甚以恐入事ニ候。此先如何と案し煩ひ申候。兵乱ハ災飢ニ起ルと漢書ニ見へたり。世ノ中の騒かしき、恐るへし、/\。此後豊作相祈る事ニ候。當郡(鞍手)・嘉穂も恐るへき人気也」と記している。

3 衣食住制度の廃止

明治4年2月に、藩政時代以来庶民の日常生活を種々規制、拘束していた衣食住の制度が廃止された。触口よりは「此節衣食住御制度被相止候段、別紙弐通御触之趣、得と御勘弁可被成候。根元農商之身分に付、たとへ御免被仰付候とも、其身分限を不相忘、是迄之通質素倹約を宗として御申諭可被成候事」と各村々庄屋に通達された(22)。これにより、絹の着用禁止をはじめ、染色まで規制していた衣類の制限、櫛・簪・笄などの装飾品の禁止、冠婚葬祭に至るまでの諸規制、長押・書院床の禁止をはじめとする住居の規制等が撤廃された。別紙弐通の触達では廃止により「弥花奢之風俗ニ押り、銘ゝ家督分限を取失ひ、果ハ身代零落ニ至」ることをいましめ、「第一分限不相應之者於有之は断然被処罪科候」と風俗の弛緩を戒めている。その反面では、「従来人家猥りニ高楼ヲ造営シ、農家瓦をふく事ハ制禁二候処、今後、士族・卒之居家ヲ初、農工商家ニ至迄、幾層之高楼たり共、造作、且ツ瓦ハ固ヨリ、銅鉄等ヲ以ふく共可為勝手次第之事」と同年11月に通達している(28)。

職業に於いても「他の渡世に移るべからず」より、特定の場合を除いては、租税を払えば選択が自由になって来たが、士族・卒と平民では若干手続に相異がある(28)。

衣食住の制度が廃止された頃には、風俗的な変化も現れ始めている。明治3年12月には庶民の佩刀が禁止され、4年8月には旧武士の散髪・廃刀も許可になる。強制ではない。それに先立って断髪も行われ始める。庄屋は既に3年秋に惣髪となる。菊池六朔は明治4年の日記の1月12日の項に、「當正月二日、大音氏家来衆、其外一統髪切、韃靼の人の如く髪切りて、あやしき姿なり。如何様日本夷土之風俗ニ押移リ、其上、大小迄も廃しらるゝとの事、此末如何なる風俗ニあらんやと案外ニ存し候事ニ候」と記している。「年暦算」にも「士官之衆ハ去年(明治4)来皆ゝ異国人同様之風俗ニて、長劔廃刀ニ相成候事。尊き神国斯異相ニ成行事無念なる事共也。百姓・町人迄異相ニ致し候様にとの御事ニ御坐候間、大庄屋・村庄屋迄一髪を切、乱髪ニ相成居候事」と記されている。

当初は極めて異形にみえた様子が現れている。当時は異国人に対する偏見は強かったものとみえ、「年暦算」は「世上ニ蘭法の邪法ニて人の生油を取と云事専沙汰有之、取られし者ハ夢見し如ク死すと諸人大ニ恐れをなす事也。され共、是ハ虚説ニて、近来異國人日本ニ多く來り候故、か様ニ人を迷すなるへし」と明治4年の遠賀地方の風評を記している。昭和40年代でも遠賀川土手の幽霊騒ぎが新聞種になった程である。かゝる風評がまことしやかにささやかれても不思議はない。

4 解放令と戸籍編成

明治4年8月24日、政府は太政官布告を以って、「穢多非人等ノ称被廃候条、自今身分職業共平民同様タルヘキ事」とするいわゆる「解放令」が布達された。賤民制度を廃し、平民として一般民籍に編入を目的としたものである。それを受けて、福岡県では10月に県下に通達する。

県内各村々では10月頃より戸籍の調査が始まっており、11月には戸籍担当役たる戸長・副戸長が任命される。戸長の辞令は11月に出ている(23)。菊池六朔日記は19日の項に記しているが、遠賀郡本城触では11月16日の御用会で「此節御布告戸籍人員書上、別紙案文御寫取、得と御勘弁可被成候。尤不分之廉も候得共、先現行御取掛、指支之廉は伺出可申候条、村ゝ早ゝ下調子、現行御取調子見可被成候」と大庄屋より触下に通達している。16日以前に正式に発足したことは間違いない。遠賀町域の様子を「年暦算」は「郡町浦共ニ戸籍帳書上初ル。是ハ村内家別番付有之、家内人数之上ニ氏神・旦那寺・何宗・苗氏・年・名、又親の名存亡ニ不寄肩書いたし、他村より縁付来候者、男女共ニ何村ノ何某の子、何社の氏子と肩書致し候也。何れ此一冊ニて一村之人数、是迄之宗旨帳同様御取用と相考に也」と記している。戸長・副戸長決定後のことである。

福岡県では同年11月14日(筑前国一円の福岡県成立の日)付で「穢多之号被廃候儀も、天地之間ニ生ル人トシテ階級アルヘキ筈無シ。人トシテ各其業ヲ尽スニ、或ハ木履ヲ直シ、或ハ獣皮ヲ扱ふ等恥トスヘキ謂なし。然ニ固陋之風習右様之業ヲ致し候者は罰金ヲ為致候由相聞、以之外之事ニて、今日開化、開業之際不相済次第ニ候。若今後右等之所為於有之ハ急度可及沙汰候」と通達し、被差別部落の人達を「一般民籍ニ編入、身分、職業共平民同様可取扱」「旧習ニ泥之ミ謂儀申立候者有之哉ニ相聞、以之外之事ニ候」と戸籍編成の手続を布達している。これ等がその後の積極的対応を伴わない、諸義務のみの伴う、形式的な解放令であったことは歴史の示めすところであるが、通達の文面よりしても、一般民籍編入に対して抵抗のあったことを推察させる。福岡県の通達は賤民制度の廃止とそれに対する施策というよりは、解放令後の戸籍編成の様式、ないしは、一手段として被差別部落の問題を取り扱い、内実は面役や収税台帳としての戸籍簿が指向されている感じが強い。

福岡県では、戸籍法改正や解放令に先立って名子帳を廃止し、名子を村分に繰り込れたが、被差別部落の一帳化は同年11月を待たねばならなかった。本城触の場合には11月14日の戸籍書上に関する御用会で取り上げられている(22)。それとともに、藩政期より存在した農商の大庄屋格・庄屋格をはじめとする格式は廃止された。しかしながら、当初は華族・士族・卒・社寺・平民(二様に集計)に区分した戸籍は四民平等とは程遠いものといえる。

第二節 大小区制より町村制へ

一 大小区制と郡制の復活

明治5年4月、太政官布告第117号を以って、大庄屋・庄屋・名主・年寄等の旧来の呼称の廃止が通達された。これにより、福岡県でも同年6月、大圧屋・庄屋は廃止され、戸長・副戸長が置かれた。明治5年10月の大蔵省第146号達により、大小区制が導入されることになり、従来の町村単位の行政区画に取って代ることになる。

前述の通り、福岡県では、明治4年11月に県下を34区に分画し、大庄屋制と戸長制を併用した。一般行政面では大庄屋制、戸籍関係では戸長制と使いわけている。明治5年6月に大庄屋を戸長、庄屋を副戸長と改称し、触を廃し、区制を存続させたが、戸長の辞令には「勤方従前之通相心得可申候事」、副戸長の辞令には「受持村勤方是迄之通相心得可申候事」と記されており(22)、この段階では、呼称が変更されたのみで、旧前と大差はない。翌六年に大小区制が実施されるに及んで変化が現れてくる。

明治5年は庶民生活に係る変革も多い。前年迄続いた宗旨判改めが廃止され、土地売買の禁止が制度的にも解除される。僧侶の肉食妻帯蓄髪が許可になるのも4月のことである。東京・京都間には電信が開通し、東京・横浜間には汽車が開通する。8月には学制が頒布され、私に姓名や舗号を改称することが禁止される。11月には翌6年より太陽暦の採用が決定され、神武天皇即位の年を以って紀元とすることも定められ、明治5年12月3日(旧暦)を以って皇紀2533年明治6年元旦となる。12月1日には徴兵令も公布される。

太陰暦より太陽暦への転換は庶民生活を戸惑わせる。遠賀地方に於ける反応として、「年暦算」は次の通り記している。

一當十二月二日限年内ニ而、三日ヲ酉年一月一日と致シ、年始之礼式致シ、〆□(餝)り等致候様御布告有之、五日迄三ケ日とし、但シ諸役ハ旧ノ十二月限可致事也。(明治5年)

一一月一日申十二月三日也。年中十二月、閏月無シ、大三十一日小三十日、其内二月ハ二十八日也。年ゝ大小替候事無シ。年中日数三百六十五日、四季節中、土用・彼岸・社日有。其外八将神、金神、暦ノ中段・下段無シ。是迄之五節句廃シ、神祭之節句有り。但シ旧暦之月日相用ル。旧暦六月閏月有リ。

神武天皇即位紀元ヨリ當癸酉迄二千五百三十三年二當ル

西洋千八百七十三年ニ成。是ハ異国之事也。(明治6年)

明治九年丙子、大陽暦(一月一日ハ旧暦。乙亥十二月五日也)神武天王紀元ヨリ二千五百三十六年、閏月有テ三百六十六日。旧暦五月ニ閏月在リ三百八十四日也。

正統一百二十四世、當今睦仁天皇御治世。天廰ハ大陽暦、下ゝハ大陰暦之旧暦ならてハ農業之時を失ひ、舟人ハ汐之満干を違いける故、大かた旧暦を相用ユ。(明治9年)

このように、公式には陽暦が用いられるが、実際の生活の上では陰暦が用いられており、この併用は農村や漁村に於いてはその後も長く続く。鞍手の菊池六朔は「世の中の変化ニよりて物事まち/\にして正月之儀式同しからす。東家ハ正月、西家ハ旧冬と見へて何事も定りかたき時節也」と記している。

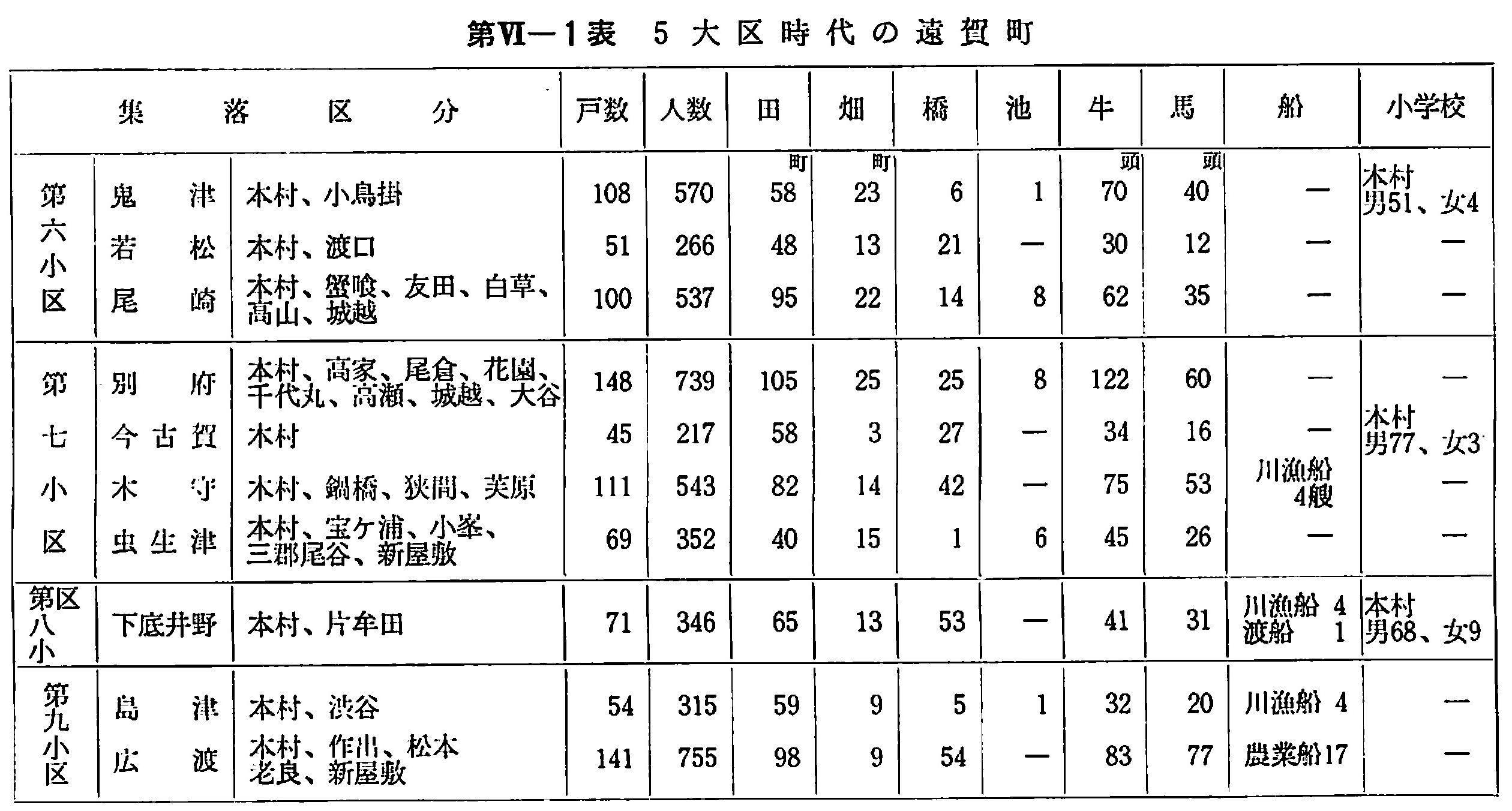

明治6年3月、副戸長惣退後し、遠賀郡は第5大区となり、郡中を24小区に分ち、調所を芦屋に置いた。これに依り、藩政時代には上底井野村に置かれていた遠賀・鞍手郡役所は完全に消滅した。調所には正副区長、及び、戸長が置かれ全郡を管掌し、小区には副戸長が置かれ、村々には保長と組頭取が置かれている。遠賀町域は第6小区(若松・鬼津・尾崎、副戸長峯貞荘)、第7小区(今古賀・別府・木守・虫生津、副戸長有吉長平)、第8小区(下底井野・中底井野・上底井野、副戸長柴田雄平)、第9小区(垣生・広渡・島津、副戸長土師武貞)に属する(22)。この改変について「年暦算」は「区に戸長、村ゝ副戸長共ニ減。當郡中に戸長両人、副戸長弐拾四人斗(ばかり)、三ケ村・五ケ村ニ壹人之ニ成。国中一郡一區と唱へ十六區とす。一郡ニ区長トして土(士)官より壹人郡出張ニて、戸長両人一区之諸事を糺し、福岡県庁ニ伺い決談(ママ)也。當郡ハ芦屋町ニ調所有之、戸長ハ鴈田(香月新)・本城両人(佐藤扇十郎)調所詰方也。惣て役料ハ月給御渡シ有之事也、郡中二十四小区也。組頭号廃しニて保長相唱候事」と記している。この当時の村勢は第6-1表の通りである(41)。

明治7年には24区は36小区に改組される。遠賀町域は、2小区(芦屋村・島津)、3小区(鬼津・若松)、9小区(尾崎・戸切)、10小区(虫生津・別府)、11小区(木守・今古賀・下底井野)、13小区(広渡・垣生)に属する。明治8年には蜑住松井、吉木三輪の両氏が戸長に就任し、第5大区は戸長は4名となる。これも、明治9年1月、遠賀郡は第4大区となり、13小区に改められ、小区役場を扱所と改称、戸長・副戸長・書役等を置いた。遠賀では今古賀・広渡・島津・若松・鬼津・糠塚・戸切・尾崎・別府が1小区で、今古賀に小区役場が置かれていたが、同年再び7小区に改められた。7小区時代の扱所は山鹿村・吉木村・上底井野村・二村・藤田村・若松村・払川村に設けられている(41)。第4大区は1・2区(福岡・博多)の合併によるくり上げである。

大小区制では「福岡県第五大区第十一小区今古賀村」のように記すべきところを、わかり難いため「福岡県第五大区遠賀郡第十一小区今古賀村」と書く如く不徹底であったので、明治11年7月に廃止され、10月には第4大区調所も遠賀郡役所と改称され、再び郡町村制が復活した。これを機に、小村は2・3村合併し、各村に公選戸長が設置された。遠賀町関係では、糠塚・尾崎・黒山、鬼津・島津、別府・今古賀、木守・下底井野、虫生津・中底井野、広渡の組合せである。これも明治14年には別府・今古賀が分離、同15年の町村分画改定では、木守・下底井野・虫生津・尾崎が夫々独立する(41)。

明治9年8月に豊前六郡、筑後全郡を併合した福岡県が成立、早速県会設立の準備を開始する。それに先立ち、同年4月に豊前8郡(8月に宇佐・上毛両郡は大分県に割譲)を併合した直後に県会が設置されるが、筑前・豊前分離の会議である。明治10年2月に至り、「県会ト大小区会トヲ開キ公選ノ議員ヲシテ県治区務ノ状款ヲ議セシムル」ことを目的として県会規則が更正され、大小区会規則が制定された。

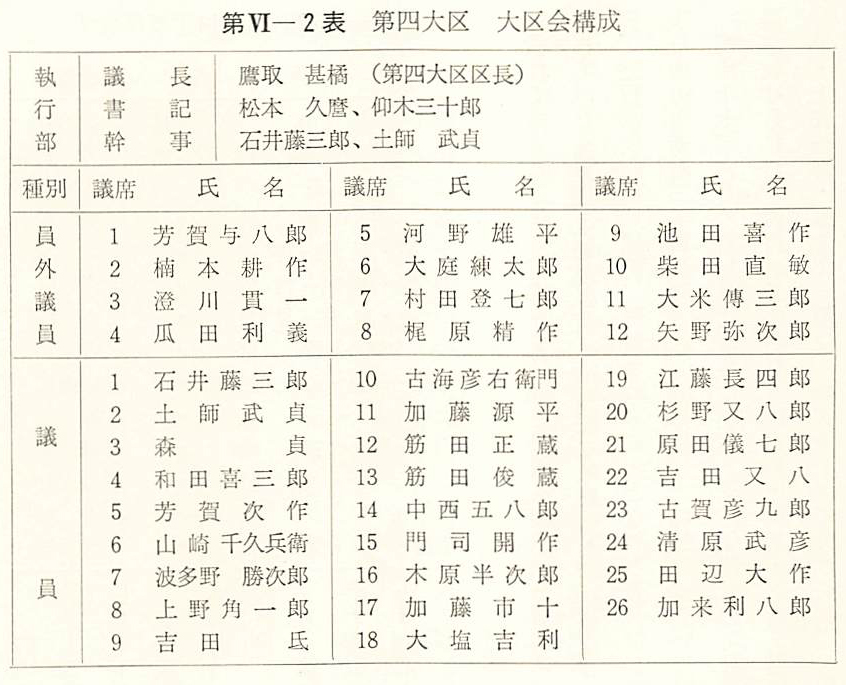

第4大区(遠賀郡)では、それに基き大小区会が設置され、大区会は9月30日に開催、議事審議を行っている。第1回の大区会の議員構成は第6-2表の通りであり、当日の附議された案件は概略次の通りである(22)。

- 大区会場の位置は芦屋と定め、当分寺院を借用する件(第4大区調所提案)

- 大区会は発会より隔月と定め、20日を定日とする件(第4大区調所提案)

- 国道・県道・里道の橋梁、嘉麻川を除く河川の堤防、井堰・溜井の費金は村地租より出費する件(岡有昌提案)――結論、従来のまま

- 県社諸費方法(第1・2・8大区々長提案)

- 変則中学校建築費の件(第4大区調所提案)

- 大区会規則違反罰則の件(同前)

- 議員に手当金を支給する件(同前)

同日県会議員3名を10月5日迄に投票し扱所へ提出することも協議されている。その結果、第4大区選出の県会議員として、佐藤扇十郎、有吉長平、土師武貞の3名が当選したが、有吉長平は官員に採用のため失格し、伊藤綯索が補欠当選する。3名ともに庄屋の経験者であり、佐藤扇十郎は触口・大庄屋・戸長を経験している。この議員により、明治10年11月に臨時県会が開催された。福岡県会の濫觴である。

明治11年7月には太政官より郡区町村編制法が公布され、同時に府県会規則が布告された。これにより、府県会の議員は郡区ごとに選出され、被選挙権者は満25歳以上の男子で「地租拾円以上ヲ納ムル者」に限定され、選挙の有権者も「満二十歳以上ノ男子二シテ、其郡区内ニ本籍ヲ定メ、其府県内ニ於テ地租五円以上ヲ納ムル者ニ限ルヘシ」と規定されている。議員の任期は4年とし、2年ごとに半数が改選される(最初の半数は抽籤で決める)。福岡県では明治11年10月に「府県会々則」による総選挙が行われ、56人の議員が選出された。遠賀郡よりは毛利与八郎・佐藤扇十郎・三輪十久荘の3人が当選。明治12年3月12日に第1回福岡県会が開会された。

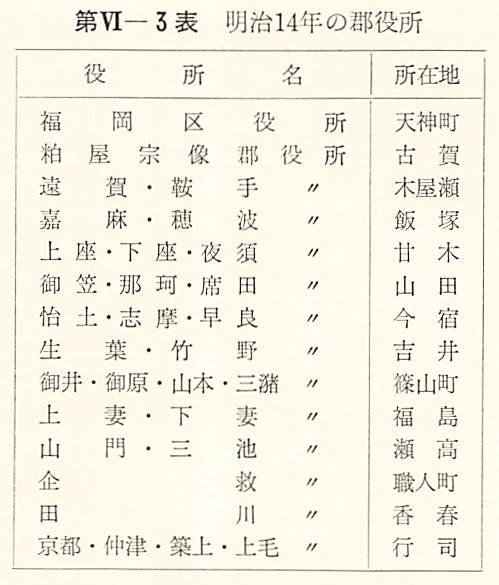

明治14年に福岡県では地方税費途節減の目的より、1月31日に5郡役所を廃止し、県内を第6-3表の通り、1区13郡に区分し、2月1日よりスタートした(42)。これに対して、廃郡の郡民や該当郡出身の県会議員より、郡衙復旧や移転の請願や上言が続出し、同年11月14日にすべて旧に復することになる。その間、8月には県令も渡辺清より渡辺国武に交替する。

遠賀郡では、遠賀郡役所を廃し、鞍手郡に合併して、郡役所を鞍手郡木屋瀬村に設置、遠賀郡長上野弥太郎が退任し、鞍手郡長久野近賢が両郡郡長に就任した。遠賀郡としては、木屋瀬に郡衙を置かれては、地理的にも、経済的にも不便であり、筑前国最大の郡としての面目も丸潰れであることより、郡民を挙げて分離を要求。分離が不可能な場合には、藩政時代に遠賀・鞍手郡役所が置かれていた遠賀郡上底井野村への移転を歎願した。結果的には10か月で行政改革は失敗し、同年11月14日、遠賀郡役所は芦屋町に再置されることとなり、先代郡長不破国雄が郡長に再任された。鞍手郡役所は木屋瀬より直方町新町3丁目に移され、旧に復し、郡長には久野近賢(寂也)が継続して就任した。

明治17年6月の町村分画改訂は明治22年4月の町村制の前段階をなすもので、遠賀郡には16の戸長役場が設けられた。遠賀町関係の村は○鬼津・戸切・尾崎・島津・今古賀・別府・広渡、○中底井野・木守・下底井野・上底井野・虫生津・垣生、のグループに分けられ、○印の村に戸長役場が置かれていた(41)。若松村は明治8の地租改正に際し、鬼津村と合併し、鬼津村に含まれている。

明治22年4月の町村制施行に当って、17年の分画より戸切村、及び、別府村の内、上3郷を除いて1村となし、島門村と名付け、村役場を鬼津村字丸ノ内に置いた。水害共同体でもある。一方、木守・下底井野・虫生津の3村が合併しても戸数・人口ともに過少なため、水利上の利害も近い、別府村の内、高家・花園・尾倉の上3郷を加えて1村を形成した。村名は下底井野村の別称、及び、浅木神社より浅木村とし、役場を別府村字花園に置いた(41)。これにより、遠賀郡島門村、及び、同浅木村が誕生する。

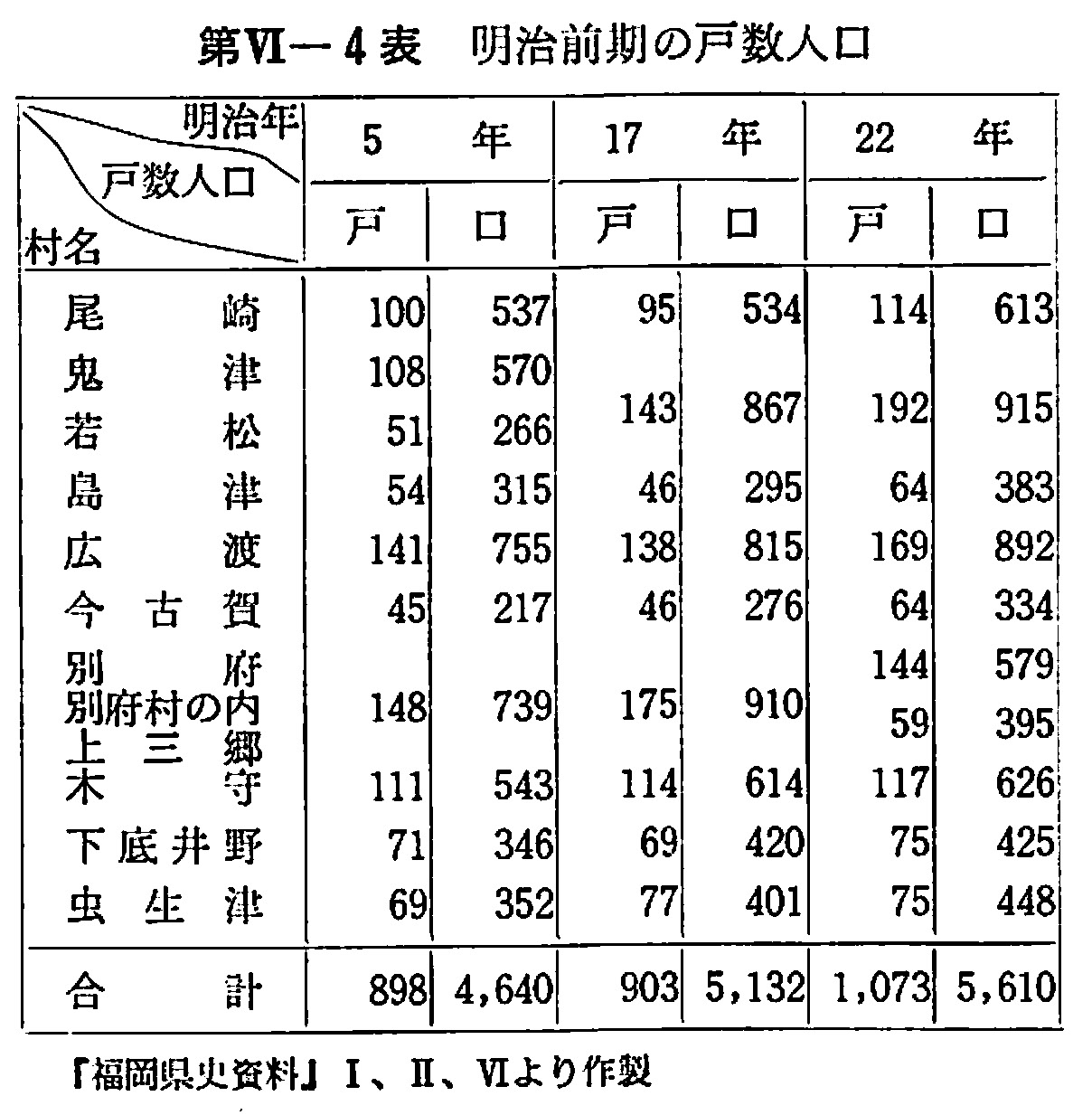

明治5年より同22年に至る間の地区の人口の変遷は第6-4表の通りである。

二 地租改正

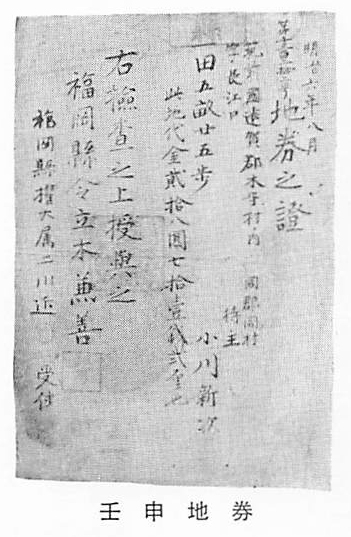

1 壬申地券と地引絵図

明治4年の廃藩置県に伴い、同年10月には朝裁を経て県庁の職制改正が行われた。旧来の郡政掛・聴訟掛・刑法掛・監察掛が廃止され、租税掛・会計掛・大工掛・戸籍掛・庶務掛・司法掛の6課が設置された。他に、本庁詰・東京詰・学校兼病院の係りが設けられている。これにより従来の年貢関係は租税掛と会計掛が担当することとなった(28)。

明治4年の貢米は従来通り収納が行われたが、明治5年秋よりの収納について、福岡県では5年7月に貢米俵入・俵拵・納方について通達をした。「各府県貢米俵入・俵拵・納方等之儀、区ニてハ不都合ニ付、左之通ノ定之御規則被仰出候条、當壬申(明治五)ヨリ御規則之趣堅ク相守可申」と前書しているので、中央(大蔵省カ)の通達を敷衍して通達したものであろう。この通達では、俵は藩政時代以来用いられて来た3斗4升俵(3ツ俵)ではなく、「壹俵四斗入二シテ、込米壹升、都合四斗壹升ヲ以壹俵ト相定」と規定され、4斗俵に統一されている。本城触では御用会を開き、貢米は4斗2升5合入に申し合わせている(22)。俵については、「當年ハ手初之儀ニ付、各区戸長手許ニ於テ手本俵ヲ仕立、来ル八月十五日限差出候ハゝ、検査之上差図可及候」と記している。収納法については旧前と大差はないが、田方はすべて正米納と規定され、原則として指紙等の券札代納が廃止された。大豆は「都て十月中旬、其最寄現大豆相場・大阪相場平均ヲ以、石代納」となる。金納である。貢米はすべて大阪廻米とされ、従前の取立所が廃止され、福岡永蔵・遠賀郡若松・怡土郡横浜・怡土郡深江の4か所が貢米津出場と定められている。旧貢米集積所である。各区右4か所の内、便宜の場所を決めて納めることにされている(22)。

右の通達は壬申(明治5)7月付で通達されているが、同年9月5日付をもって「貢米御規則再別紙被仰出候ニ付、相達候条、先般相達候御規則ヲ初、申談置候廉ゝ取消、更ニ此節之分村ゝえも篤と可申諭候」と新しい府県貢米納方規則が「福岡県庁」の名で至急回達された(22)。

新しい通達は、計量法・運漕法・検査法に主点が置かれているが、計量では米1升400目を目途とし、輸送中の目溢・欠減に備えて加えていた予備米が1升までと規定されている。「合米之外、予備米差加候向ハ壱升迄ヲ限リ」とされており、1俵4斗1升までとなる。込米1升である。1升400目は4斗で16貫目となる。改正通達でも4斗俵仕立であり、貢米では3ツ俵は消失した。「年暦算」も「御年貢米四斗俵ニ相成候㕝」と記しており、遠賀地方にても実行されたことを示している。

明治5年の両通達ともに現穀納とされているが、「年暦算」は「一、貢米上納大坂登せ之處、国内ニて石代上納ニ相成。代金ハ十月・十一月、博多・甘木・若松・其外所ゝ米相場ならし直段ニて上納被仰付也。一、田方本米、當十一月・来十二月・四月三度上納ニ相成、貢米ハ諸ゝ町他共御米引受、石代相納候事」と記している。そのため、若松副戸長は10月・11月各日の米大豆相場を戸長に提出している(22)。明治5年の貢米は大阪廻米の筈の処、実際は県内の商人扱いにて、石代上納されたことになる。金納である。「年暦算」にも「當年貢米石代上納ニて、郡ゝ代銀福岡県庁持出し納メ相成候処、鞍手郡植木触石代金三千両紛失致す。直ニ大勢之納方人数御調へ有之候得共不相知。何れ盗賊紛レ込ミと両市中・近郷迄御詮儀厳敷有之候処、福岡之者盗取相顕れ、大金之事故無紛失指出し候。右盗人はいつれ死罪ニ可相成事也」と県庁に金納したことを示めしている。文面通りとすると、この段階では円ではなく、両が用いられていることになる。

「年暦算」は前記貢米関係と並べて、「田畑畝別付口書上、貢米・余米指引地代金壱俵余米地所ニ依十両・弐拾両・千両ニ及。五両充地券料上納ニ相成候事」、「田畑畝別、ミそ(ぞ)・川・山林共ゝ一村限絵図面言上ニ相成候由しニて、村中百姓迄打寄、大ニ諸雑費之事」、「御証文山・古野山共ゝ御引上之処、又ゝ右之受持主ニ御渡ニ相成、地代金上納被仰付候事」の3か条を記入している。

版籍奉還により、全国3,000万石の内、800万石を継承した維新政府は、800万石で中央政府を維持することは不可能であり、幕藩的・封建的な収奪方式で統一権力を維持することも限界に来ていたため、廃藩置県を機に、簡易な、統一的租税政策を模索し、その結果明治4年に「地券方式」が誕生する。地券を発行して地租を収納する方法である。それに基き、大蔵省では、明治5年2月に土地永代売買を許可するとともに、一部の都市に於いて地券方式を実行に移す。

福岡県に於いても明治5年秋より地券調が始まり、村中田畑現畝の調査が開始される。前出の「年暦算」の記事は鬼津村の状態を記したものである。第5大区(遠賀郡)戸長は11月29日の出会(御用会)で「地券願書上調子(しらべ)方最早村ゝ共指出期限ヲ越、如何共相運候哉。此侭召置候てハ相済申間敷、今一應指出方期限御極、村ゝ区別相立、日延御出願書御認可然候。他区ハ最早清帳認方等相済、絵図面仕調専取斗候由ニ御座候。當□如何之都ニ共相成候哉」と伝えている。正に過渡期の困迷の様子を示している。遠賀町域も作業は進まなかったとみえ、「年暦算」は春(3月カ)の箇所に次の通り記している。

一、地券調へ一件大ニ六ケ敷し。役人・百姓困り入。

一、田畠畝別ホノケ・番付、竿ことに見面付口、本畝・貢米書、余米付、地代金書上。米一石ニ付代金何程、代金百両ニ付五両充地券料上納之事。

一、村中抱内山・川・田・畠、畝別藪坪迄絵図面一村切書上、大諸雑費案外。

この絵図面の作製と並行して、古田畑、及び、その他の有税地の地券申譜者に対しては地券証が交附される。申請は個人別に、村ごとに纒めて行われる。隣区の海老津村では明治5年11月に行っている。地券は地価金のみで地租は記人されていない。いわゆる「壬申地券」である。地図作製作業は途中に「筑前騒擾」「竹槍一揆」などと呼ばれる「党民一揆」が発生しており、容易に進捗はしなかったとみえ、「年暦算」は「十一月、地券方六七人入込、當村(鬼津)・小島掛・若松一紙ニ書調へ、十二月廿八日比(頃)ニ掛相済引取」と記しており、6年一ぱいかかったことを示している。この遅延の理由の一端を県当局は「地券御発行ニ付、郡村地引絵図製造方、先般来度ゝ相達置候得共、未落成ヲ不聞、調査向大ニ指支候。然ル二、畢竟分間測量ニ手馴之者稀ニ有之ヨリ頻ニ遷延ニ及、間ニハ出来之村方モ有之処、全筆絵図等ニテ不用ニ属候段無余儀次第」と記している。

この地引絵図は縮尺600分の1を原則とするが(部分によっては、300分の1、450分の1も可)その大要は次の通りである。

- 間竿は6尺1歩竿を用いる。福岡藩では6尺5寸竿を用いたので、4寸9歩短かくなる。藩政時代の一坪は明治の1.17坪に当たる。地租改正の「地租改正ニ付布達増補」は「旧反別ヲ新反別ニ直ストキハ一一七四ヲ掛クヘシ」としている。1間6尺1歩では1.170となる。1174は1間6尺で計算している。「地図引立心得規則」に「壹間ハ曲尺六尺」と規定している。1間1歩竿を用い1間と見なしていることになる。福岡県の場合、1.17倍の出目、即ち、増畝となる。

- 分間量地の大目は、村境・山林・小物成場・野地・空地・田畑・屋敷・藪・社寺地・村弁地・荒地・無税地・墓所・沼・川・道・高内引地である。この地目の用語よりすると、「地図引立心得規則」は福岡県様式のように推察されるが、「古田畑之外各種取調帳条例」は他の地目を用いている。

- 各村東端より1筆ごとに地番を附した。藩政時代にはホノケのみで表示していた位置を地番を附すことによりホノケの整理も可能となる。壬申戸籍では屋敷にのみ番号を附したが、地番を附すことにより屋敷番号は不要となる。

- 地目ごとに色わけされている。

- 無番地が存在する。

壬申地券の発行された限りでは、土地永代売買の許可と相俟って、領主と農民が二重に土地所有権を有する封建的土地領有の形態は実質的に崩壊したことになる。地組村ではやがて割居が不要となる。

2 地租改正

一方、明治6年7月には、租税制度の改革である地租改正が布告される。中央よりは詔書、太政官布告、地租改正条例、地租改正施行規則、地方官心得書が一斉に通達されている。これは「旧来田畑貢納ノ法ハ悉皆相廃シ、更ニ地券調査相済次第、土地ノ代価ニ随ヒ、百分ノ三ヲ以テ地租ト可相定」(「太政官布告」)もので、「土地ノ原価ニ随ヒ賦税致シ候ニ付、以後仮令、豊熟ノ年ト雖モ増税不申付ハ勿論、違作ノ年柄有之候トモ減租ノ儀一切不相成」と税収の固定を目指している。税率の100分の3は「其他ノ物品税追々発行相成、歳入相増「其収入ノ額二百万円以上ニ至り候節ハ地租改正相成候」(地租改正条例)と条件付きながら、収益の3分の1に当る極めて高率のものである(地方官心得書)。神奈川県令陸奥宗光の建議に基き、収益地価を課税基準とし、高地価を算定し、旧貢租水準を継承した租税を農民に賦課したものである。

地租改正の布達が筑前騒擾の直後であったこともあってか、現福岡県内では筑前部(当時の福岡県)が最も着手が遅い。

福岡県では明治7年12月に「告諭之文」「地租改正ニ付布達」「地所取調帳雛形」「地引図引立方心得規則」「現反歩調査大意」を配布し、翌年3月に「地租改正御趣意書」を配布する。「地引図引立方心得規則」と「現反歩調査心得規則」は前年までかかった地券発行の際に用いた「地図引立心得規則」を改訂して用いている。

地租改正では、建前では「現ニ今存在スル所ノ全歩数ヲ更ニ精密ニ取調」、「一村所属ノ地ハ其村東方始トシ新規押番ニ致シ、一筆限リ番付」することになっているが(地租改正ニ付布達)、「地租改正ニ付布達増補」では「新旧反別及収穫ヲ比較スル算法」が通達されている。それでは「旧反別ヲ新反別ニ直ストキハ一一七四ヲ掛クヘシ」、「新反別ヲ旧反別ニ直ストキハ八五二ヲ掛クヘシ」、「旧検反当ノ収穫ヲ新検反当ノ収穫ニ直ストキハ八五二ヲ掛ル」、「新検反当ノ収穫ヲ旧検反当ノ収穫ニ直ストキハ一一七四ヲ掛ル」と示している。これは藩政時代の6尺5寸竿と6尺竿との面積比であり、旧検地帳、又は、名寄帳よりの換算を是認していることに外ならない。

「地租改正掛内規則」では「地租改正着手ノ要領ハ第一実地反別引絵図ヲ精査成就シ、地所取調帳ヲ製シ、収穫米ヲ精査シ畢テ地価ヲ定ムルニアリ」としており、実地反別調査は「村方ヨリ差出候地所取調帳、及ヒ、地引絵図ヲ押エ、一筆毎ニ畝杭相改、落地ノ有無ニ点シ、広狭ノ当否ヲ視察シ、三四所竿入、拼歩致シ、書上ノ歩数ト増減有トキハ再調ヲ命スヘシ」としている。竿入拼歩する田は「予シメ振䦰ヲ制(ママ)シ置、耕地一番ヨリ百番迄ヲ一段トシ、百番コトニ一度振䦰シ、䦰当リヲ以拼歩可致事」と定めている(22)。地租改正係としては、村より提出の書類を基とし、脱漏の有無は実際に点検するが、広狭は䦰により100番ごとに3、4か所竿入し、その平均で提出書類との増減を判断することにしている。

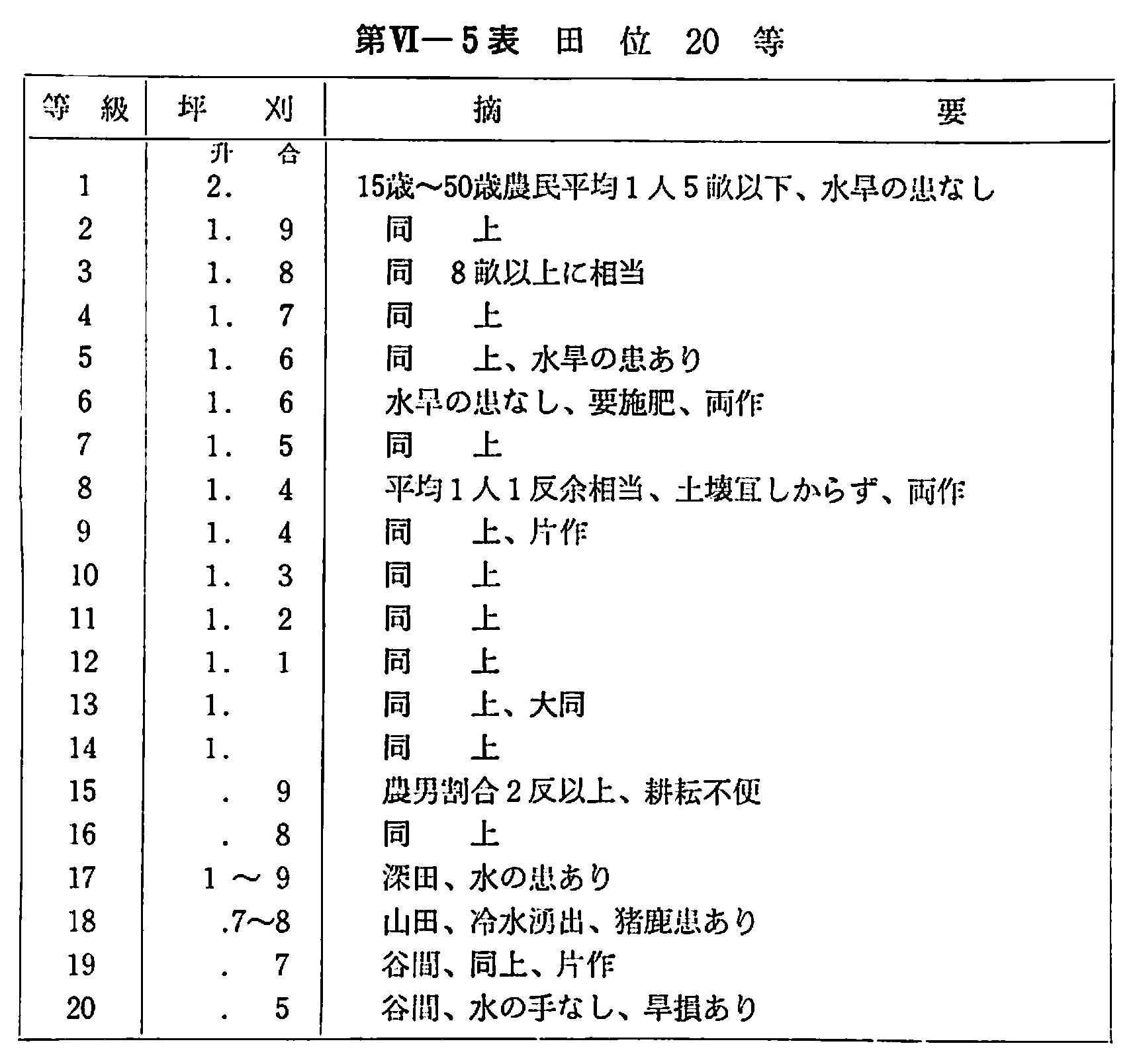

田畑収量の基準としては概略第6-5表の通り地位を20等に区分している。小倉県では15等(段外共で17等)、三潴県では10等(等外共で12等)を原則とする。20等は独自のものであり、福岡藩時代の村位5等・田畠位4等の20等を踏襲していると推察される。

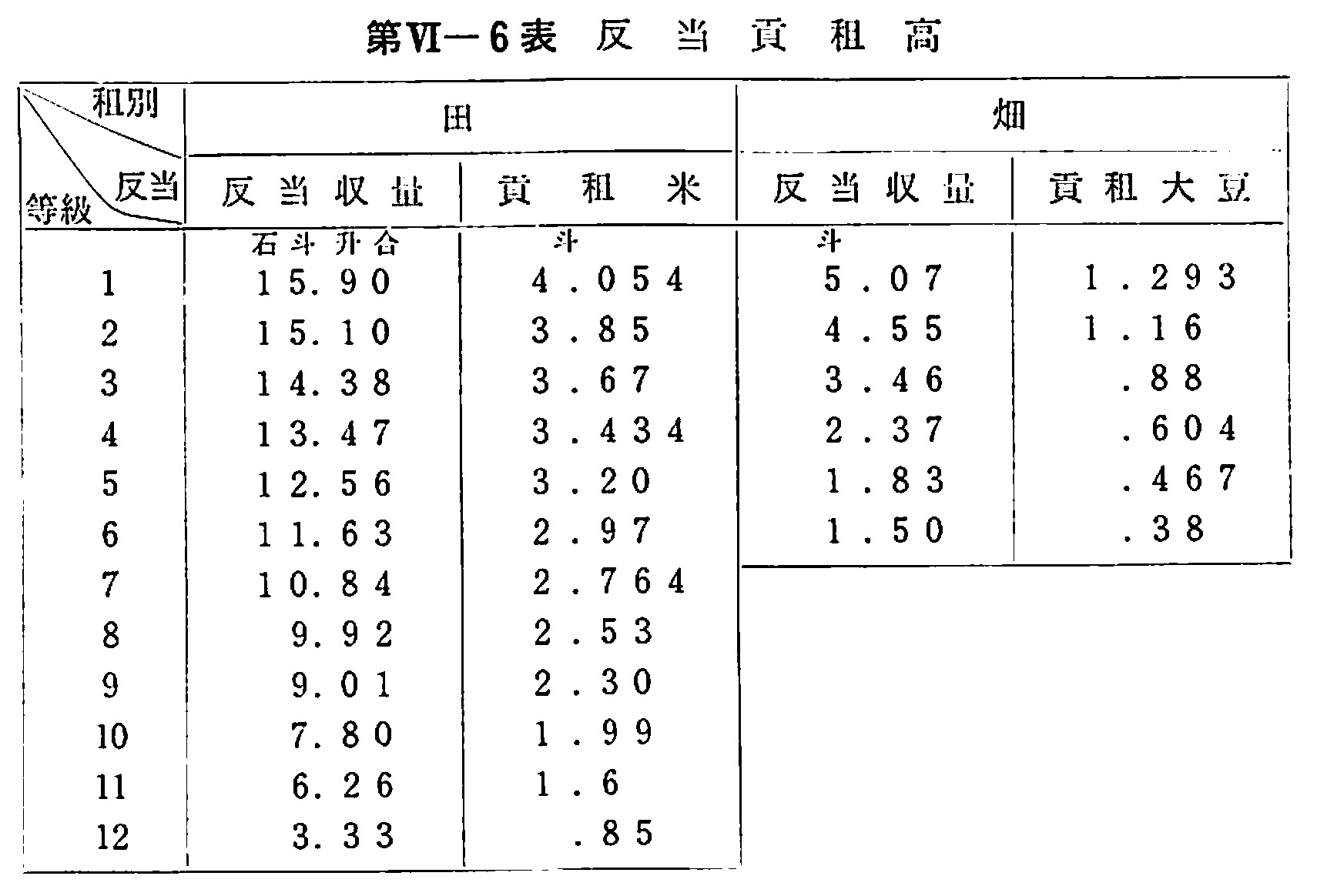

20等の内、鬼津村の1等田より12等田まで、及び、1等畑より6等畑までの反当収量と貢租高は第6-6表の通りである。宅地は上等と下等に区分し、上宅地1反歩の地価は41円、下宅地1反歩は21円。地租は100分の3につき、前者は1円20銭、後者は63銭となる(2)。田畑ともに貢租高は石別2斗5升5合、即ち、田畑高に0.255を掛けて算出されている。地租相当高である。収穫の25.5%であり、この範囲では藩政時代の「3ツ3分」(33%)よりは低い。

明治8年度の貢租は秋春両度に分け、半高づつ石代で貢納した。秋納めは布令では1石につき4円90銭のところ5円の割合で徴収が行われている。翌9年春(3月)納めは田税1石につき4円20銭、畑石代4円82銭9厘余である。拼相場であろう。正に過渡期である。「年暦算」は「春米直段下落なれとも石代上納ニて出米多くして」と記しており、金納に困惑している。

同書は明治8年の鬼津村周辺の地租改正の準備の様子を「田畠現反歩初ル。鬼津・若松・小鳥掛三村一紙ニ絵図調へニ付、反歩竿入、三村打込村役人中、其外百姓中立会ニて致ス。屋敷・山林等ハ芦屋瓦屋頼竿入方、打詰メ不宜。春中諸帳面調へ、官員御検査五月九日より御入込ミ、惣代人、近村副戸長、加勢人入込、四夕御泊リ、三村共ニ相済。相物入也。其後収穫米書上、諾入費夥敷、言語ニ延(ママ)へかたし。等極メ三村不居合」、「旧七月・八月田方等極メ書上、村ゝ不居合、混雑なれ共五大区中村ゝ処戸長衆より県ニ指出ニ相成けれ共一応ニてハ相済す、指返と相成。役員、調所出張ニ相成、等上ケ相成、百姓一統大ニ困窮致ス事也」、「当年春より地券現反歩御調子ニ付てハ、村ゝ入費夥敷、調所より之大区割、村人費共ゝ弥増シ、切立太リ、百姓大困リ。是程之物成ハ是迄なし。当秋作相應ニ付荒増し償ふ」と記している。その費用負担の莫大さを歎くとともに、田畑の等級極めに対する農民の抵抗を示しているが、地租改正はその犠牲の上に成立したことをも物語っている。

第6-6表に示す鬼津村の1等田の高は6尺5寸竿に直すと1石8斗6升6合に相当し、藩政時代の上村上田と中村上田の間に相当する。同様に2等田は中村上田と下村上田の間に相当する。鬼津村は村位「中」の村である。数字の上では半ランク格上げされている。

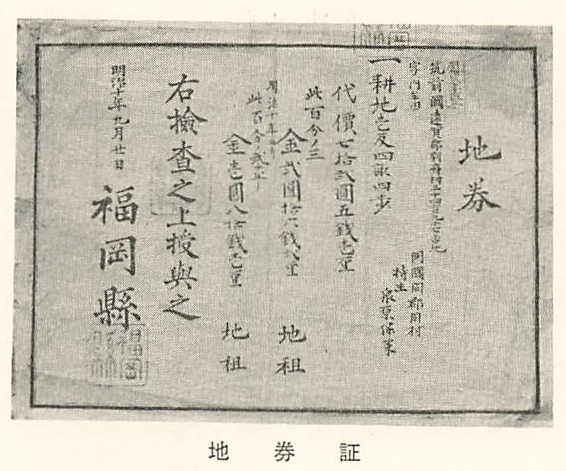

遠賀郡では明治10年に各自所有地1筆ごとに地券証が交附される。地租は明治8年に「100分の3」より「100分の2ケ半」に減額されており、同時に記入されている。地券証は土地の権利書であるとともに、地租の納税義務証として明治22年に民法が公布されるまで効力を有した。

三 筑前党民一揆

「筑前騒擾」「党民一揆」「筑前竹槍一揆」等の種々の呼称で呼ばれている明治6年の農民一揆は、6月14日に嘉麻郡高倉村日吉神社の籠場で発せられた1通の回状に始まる。同年は田植の時期になっても雨が降らないため、雨乞のため参籠していた上嘉麻郡の農民と、上方の米相場を昼は旗、夜は狼火で山伝いに若津へ通信していた豊前国田川郡猪膝宿の者との間に、前日13日に混乱が生じたことに起因している。回檄により集った農民たちは猪膝宿を襲い、取ってかえし、大隈町に乱入し、更に光代の第8大区調所をも襲撃して破壊し、遂に一揆と化す。一揆勢は嘉麻郡・穂波郡の富家や、日頃より心よく思っていない家々を打こわし、鞍手郡・粕屋郡へ波及、遂には博多・福岡へ乱入し、県庁を襲撃するに至る。一揆は全県下に及び、未曾有のものとなった。

遠賀郡も芦屋・若松等一部を除いてはその渦に巻き込まれ、多くの農民が一揆に参加している。遠賀地方関係の様子について、「年暦算」は、要約すると、概略次の通り記している。

6月21日に福岡県庁を襲つた一揆勢も黒田一雄、立花醒翁等の説得により帰村させられ、23日頃には、遠賀辺村々も安心し、踏水で田植にかゝり、25日には低い地帯は植付した所、26日鶏鳴頃、東郷(八幡方面)より騒ぎが再発、本城渡場正右エ門と云う家を焼き、此の火の手を相図にしたのであろうか、上ケ郷、島郷起りたち村幟旗を立て、数千人が本城の村々に充ち充ちた。

戸長を初め其一族5軒、土蔵脇屋に至るまで15軒、無二無三に焼きたてる。炎気天に貫き通り浅河、古賀山まで火の付たるようである。去る慶応元丑8月小倉兵火に焼亡せし形勢なり。浅間敷いことである。

是を見る村々は手の舞い足の踏むところを知らず、恐れをなす。同村の酒造家は酒食を大いに出したので、一揆共は米150俵を酒屋の前に持ち寄つて与えたとのこと。本城村で戸長を初め焦失した米穀1,000俵に及んだとか。それより直に芦屋に寄せるとの風評で、芦屋、山鹿では衣類、家財、雑具を船で積出し、此の辺の村々も家財を片付け、牛馬までも囲っていたところ、中間村の戸長を焼かんと堀川筋を押登る。勢に勢は弥増し、その道筋にあたる頃末、吉田、二村、岩瀬よりは酒食を持ち出し、尺地の間もなく並べたてて饗応した。先駈は岩瀬、中間にかゝれば、後勢はまだ堀貫辺りを越さず、其の間3里程の間陸続とつゞいた。中間にて戸長宅を焼かんとしたが、中間の者たちが類焼のことを言いたて断ったので、さらば打崩せ、とて家を破り家財・衣類を焼払い、土蔵2軒までみぢんに打崩し、鯨波の声をあげ、大川浜に出る。遠賀郡中と下鞍手両勢が一所に集ったことで、幾千人に及び数え難い程であった。

それから押下り、道筋である中底井野の副戸長の家を崩す。続いて虫生津の戸長を取巻き焼きたてる。傍若無人のことである。その一族類焼、あるいは打崩し、下底井野に押渡り、まず戸長(旧触口)に打かゝつたが、酒食を持ち出して村内の者も大いに心配いたしたため、難なく危難を遁れた。その向いに1軒目立ちて建つている家があつたので、この家を崩せとて取りかゝった。新に造った瓦葺きだったので、打てども突けども崩れねば、さらば火をかけよと戸障子襖を庭に打ちこみ藁を投げ人れ、焼きたてた。無慙というも愚なり。土蔵脇家類焼、米穀も数百俵焼失した。続いて米穀売捌相場商人の家を崩し、土蔵を焼く。先の副戸長の土蔵も類焼した。

此の乱ぼうを説諭のため黒田醒翁老が、赤間駅の御泊所に在つたが、芦屋調所よりの注進で、御付添共150人が直ちに入こみに相成り、今夕先手衆が大砲を小々放つた処、一揆共は皆老良浜に引退する。

明けて27日未明より芦屋町を打崩さんと評議決定する。されども黒田醒翁老入込の上、左右なく下れば、大砲に当るだろうと恐れて下り得ない。その時27日4ツ頃、醒翁御同勢並に在住衆惣人数300人、火砲を揃えて列を乱さず、老良大川浜にお繰り出しあり、諸士方よりご説得に及んだところ、百姓中は納得し、醒翁老も御同勢皆々芦屋に引取り、群集していた百姓共、夕方7つ頃に至り帰村した。此節醒翁老が出張されなかつたら、芦屋町は一時に灰燼の地となり、つゞいて所々に乱入すれば、大変な乱れとなることで、此節醒翁老の御説得誠に有難いことである。

此度の一揆が治まり県庁役員より厳敷くご詮議に相成つたが、これと言って申上げることも無く、発頭した者共を初め乱妨の軽重により、尚又遠賀の東郷に再発の発頭の者、放火した者も、それぞれ厳しい科を蒙り、重い御仕置又は永徒罪を仰付けられ、百姓中一統罰金を出し国内平定した。

遠賀地方の一揆は、既に福岡には熊本より鎮台兵一隊が鎮圧のために到着し、諭告を出した翌日のことであり、県内では最後の騒動にあたる。襲われた戸長は旧前の大庄屋でもあった。当時は本城佐藤扇十郎=第5大区(遠賀郡)戸長、中間仰木瑞一郎=第6大区(鞍手郡)戸長、虫生津毛利与八郎=第4大区(宗像郡)戸長とそれぞれ担当区を異にしていた。仰木瑞一郎は元別府村大庄屋仰木廉助と同一人である。

7月1日より早速友吟味が通達され、参加者・不参加者の調査が開始され、参加者はその行状を記し犯罪書が作製され、前者は保長・副戸長宛に提出されている。友吟味は「党民発頭之者、県庁并に官員衆居宅・制札場・人家共に打崩候者、人家に放火仕外者、電信機を毀候者、強盗并に強姦又は村々より何品によらず拾取候欤持帰候者」の有無を組ごとに調べる。参加者は参加の事由、行状等を記した犯罪書が作られ、保長・副戸長より役所に提出される。3戸長宅襲撃は6月25日に一揆勢が最初に陣原村に屯集した折に既に噂されており、計画的なものであったともいえる。

四 福岡県会と遠賀郡選出の議員

明治10年(1877)小区会仮規則、大区会仮規則、および県会仮規則が制定され、直に実施した。その要項は次の通である。

一、小区会議員ハ一町村一人ヲ定員トシ、人口五十人以上ノ町村ハ、五十人毎ニ一ヲ増ス

イ 議員選挙権

何人タルヲ問ハズ、其町ノ本籍戸主ニシテ丁年以上ノ者、同一家ヨリ二人ヲ出スコトヲ得ズ

ロ 被選挙権

右該当ノ者ニシテ、不動産ヲ有スル者。但シ戸主ニ非ラザルモ、不動産ヲ有スル者ノ子弟ニシテ、其ノ任ニ耐エ得ル者。

一、大区会議員ハ一小区ヨリ七名ヲ選挙ス。

選挙方法 小区会議員ニ於テ互ニ投票ス。投票ハ戸長之ヲ開票ス。

一、県会議員ハ一大区内ヨリ三名ヲ選挙ス。

選挙方法 大区会議員ニ於テ互ニ投票ス。投票ハ区長之ヲ開票ス。

一、県会議員ノ任期

六ケ月ヲ一期トシ、改選ノ時、其ノ半数ヲ新選ス。

議長ハ県令ヲ以テ之ニ充ツ。

事故欠席ノ場合ハ、議長ニ於テ臨時代理セシム。

この時全県下に大小区会の成立あり、続いて県会議員の選挙が行われ、議員57名と員外議員26名を決定した。

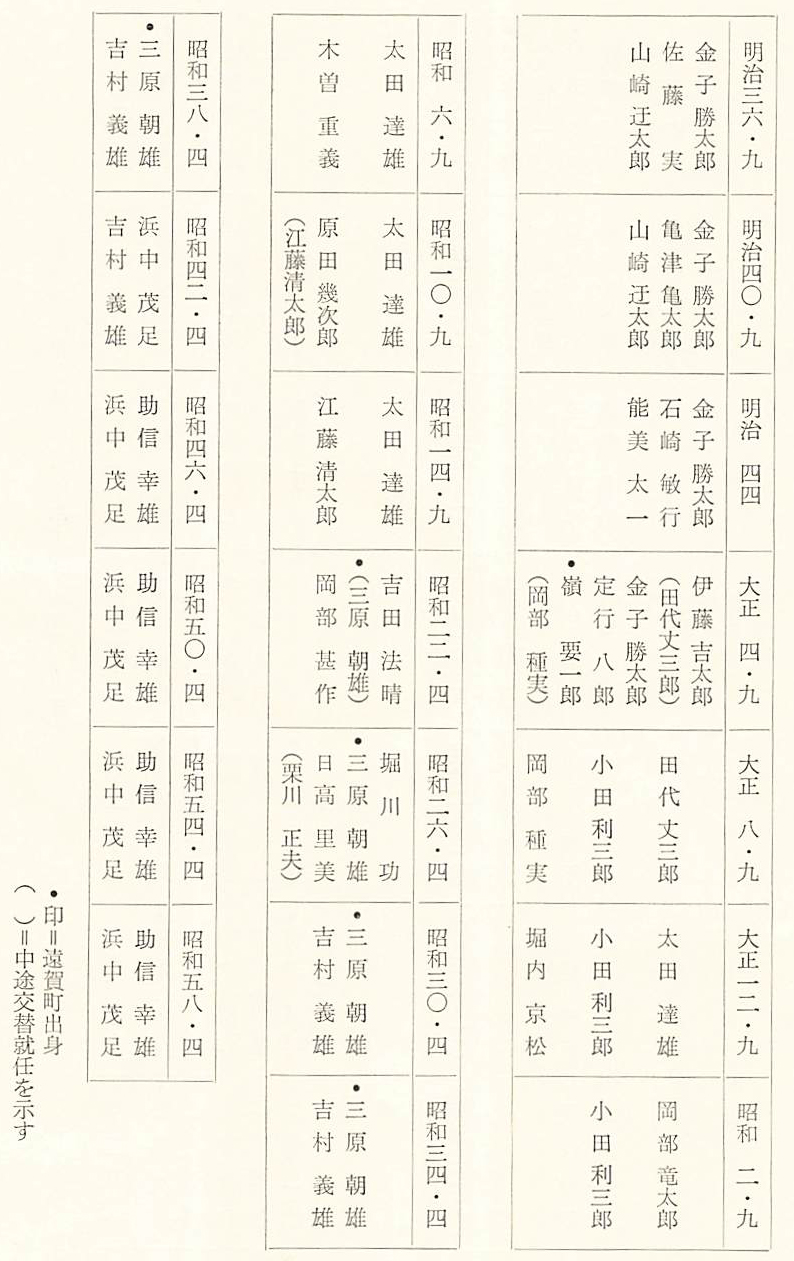

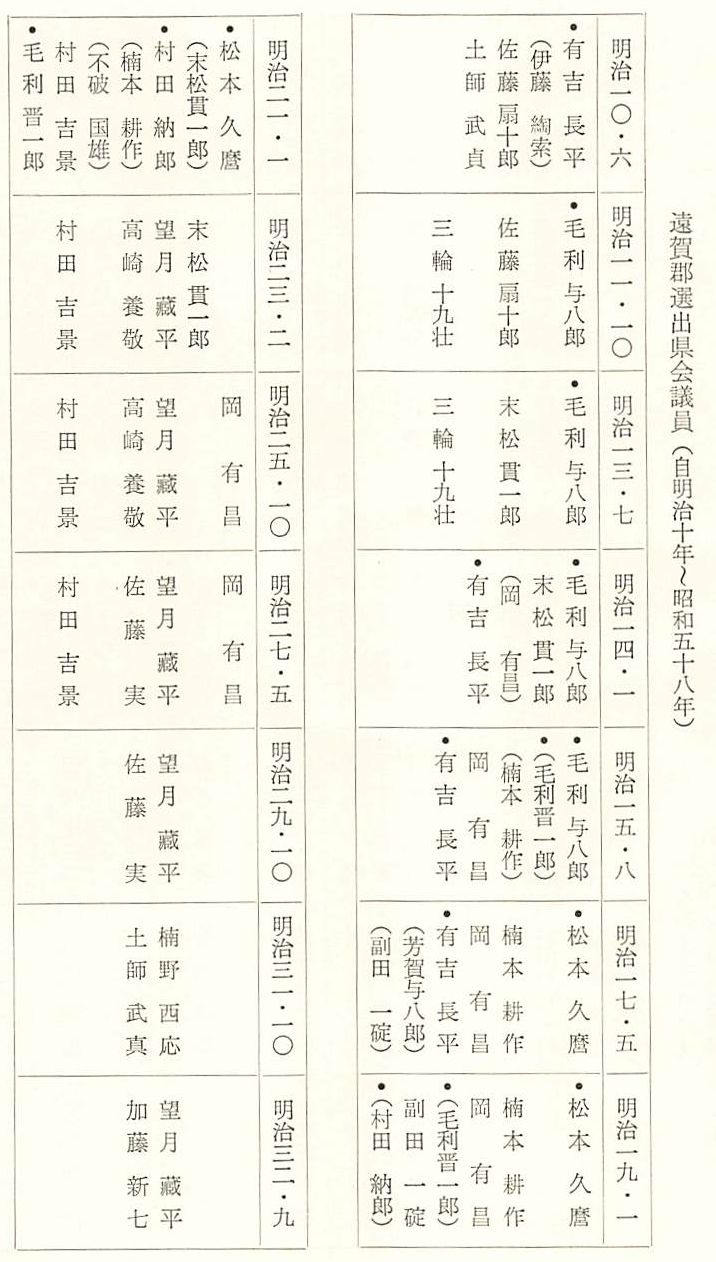

次に当初よりの遠賀郡関係の県会議員氏名を示す。●印が遠賀町から選出された人々である。( )内は、その前の人の退任した補充であることを示す。

名誉町民三原朝雄氏は福岡県議会議員4期を経て、国会議員として今日に及んでいる。その間防衛庁長官、文部大臣、内閣官房副長官、総務長官、等を歴任され国政に参与しておられることはよく知られているところである。

嶺要一郎氏は淺木村議会議員、遠賀村議会議員、遠賀郡々会議員、福岡県議会議員などを歴任され、信用組合の創設などにも尽力された。又農政面での氏の存在は、「浮塵子注油駆除法発見の由来」の論文を「昆虫世界」誌に発表されたことなどによって顕著である。